月 日 : 2023年7月15日(土)

行 先 : 新檜尾公園(堺市)

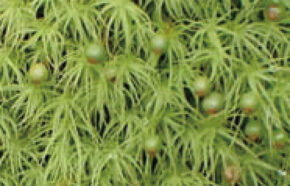

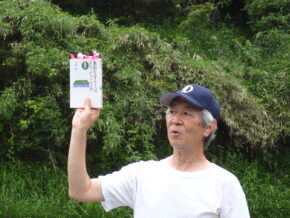

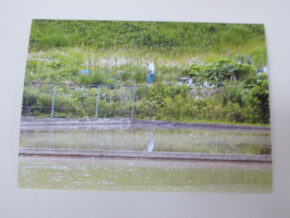

お天気や暑さを心配しつつスタート。光明池駅すぐ傍の新檜尾公園。メタセコイヤの大木の並び立つ園内をそぞろ歩き。さらに周遊路(緑道)に入り、樹木や道端の花、金剛、葛城の山並みの遠望を楽しみつつのんびり歩く。 そして、堺市内に40数基も点在するという5世紀頃の円墳のひとつ、二本木山古墳に。 急な石段をあえぎつつ登頂。男女2体の骨が石棺内に眠っていたという。 古墳を下り、ニュータウンと農村地域との境界に建つ古民家に。きれいな緑色の稲が爽やかに揺れる田んぼの傍。 地産地消、自然栽培野菜のお弁当をいただいた後、いつものように句会スタート。 粛々と選が進む。さらには当日句の作成と選句。予定通り進行し、終了で御開き。(MUK)

露天風呂ひとり静かに雲の峰 尚文

石垣に蜥蜴の姿消えにけり ゆう一

白南風や白樺抜けて八ヶ岳 たけみつ

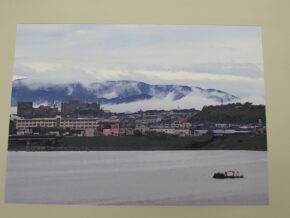

七月や二上金剛蒼きこと 洋々志

白南風や列車に猛る土佐の海 まさこ

散骨の幼馴染よ青嵐 ゆき雄

地の上に一瞬の虹るり蜥蜴 美枝子

白南風を裂かむとばかりライオン佇つ(まつ) 流以

白南風や姉となる子はじっとせず 都史子

朝焼をまとひて機体上昇す ふじ乃

夾竹桃凶弾浴びし人悼む 楠子

銀色のエフワンのごと蜥蜴ゆき 万未知

雲の峰古宇利島へと続く橋 佐都

白南風や客満席の渡し船 行行子

連峰を捉える如く雲の峰 福老

〈当日句〉

青田風地域野菜のお弁当 佐都

古墳には古墳の匂ひ蝉しぐれ 行行子