- 月 日 : 5月13日(火) 快晴

- 場所: 西原公園(堺市南区)

- 参加人数: 16名

- 活動内容

五月晴れ、初夏の香りがする西原公園(堺市南区)での昆虫部会。公園内は一部除草され、思い通りの昆虫の採集や観察ができるか不安でしたが、32種の昆虫採集・目視をすることが出来ました。大方池の水際ではクロイトトンボが飛び交い、交尾、産卵する様子を観察。西松尾池の藤棚に移動後、アオスジアゲハ、キタキチョウ、ナミアゲハなど春のチョウは夏場の蝶よりまだ小柄ですが、はねの色が鮮明できれいです。アブ類も多く、図鑑と見比べながら体形の微妙な模様や形を皆さんで観察して同定を進めました。どの昆虫もじっくり見つめ、対象的な模様、動き方や翅の使い方など不思議なことや面白いことを気づき、その気づきを出し合うとさらに昆虫の世界が広がり、楽しいひと時になります。以下、目視を含め、32種確認できました。

【採集後同定】

クロイトトンボ オス・メス、シオカラトンボ オス・メス、ヤンマの仲間(目視)、

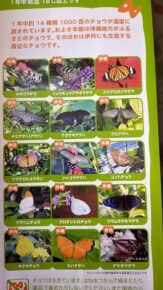

アオスジアゲハ、キタキチョウ、ナミアゲハ、モンキチョウ、ナガサキアゲハ?(目視)、モンシロチョウ、コミスジ(目視)、ヒメウラナミジャノメ、ヤマトシジミ、

ベニシジミ、セセリチョウの仲間(目視)、ヤスジマルバエダシャク、ウンモンクチバ

オオヒラタシデムシ、セイヨウミツバチ、アオカミキリモドキ、チュウレンジハバチ、ナミホシヒラタアブ、ヒメマルカツオブシムシ、

アシブトハナアブ、ヒメクロオトシブミ、シャクトリムシ、ハルゼミの抜け殻、オオカマキリの卵(抜け殻)、ハゴロモ(幼虫)

ハネアリ、モリチャバネゴキブリ(幼虫)

ヒメマルカツオブシムシ

アオシジアゲハ

クロイトトンボの交尾

シオカラトンボのメス

チュウレンジハバチ

ハゴロモ幼虫

ヒメクロオトシブミ

オオヒラタシデムシ