月 日:R7年6月27日

場 所:大阪市天王寺区(上町台地の地形観察)

参加者:22人

活動内容:

梅雨の晴れ間か、久々の青空の下、部会員22人と地質学の佐藤氏が地下鉄谷町九丁目駅に集合。上町台地の地形観察と天王寺七坂巡りである。先ずは駅の北側にある高津宮を参詣した後、南に向きを変え、松屋町筋沿いに上町台地の西側斜面を歩く。最初の坂、(1)真言坂を確認してから生國魂神社を参詣する。生玉公園で佐藤氏による上町台地の成り立ちについての勉強会があり、昼食の後、(2)源聖寺坂を下り、(3)口縄坂を上がって大江神社に。そして(4)愛染坂を下りて、(5)清水坂を上がり清水寺へ。清水の舞台より市街を見下ろし、今ではビル群で埋め尽くされて見えないが、大阪湾に沈む夕日を思い浮かべる。その後、京都の音羽の滝ならぬ玉手の滝の前で暫し涼をとり、松屋町筋に下りる。(6)天神坂の上り口に安居神社(真田幸村戦死の碑)の階段があり、二手に別れる。その後、(7)逢坂を上がり一心寺で合流し、境内を通って市立美術館前の大階段前に集合。眼下に拡がる大阪の市街地はかつて一面の海であったことに再度、想いを馳せ上町台地の変遷の総まとめをして解散。一部は茶臼山にも足を延ばす。上がったり下ったりの連続で大いに消耗したが、充実した一日となった。当日は大阪気象台の梅雨明け宣言もあり、いよいよ夏本番である。

見たもの、学んだこと

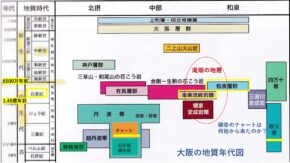

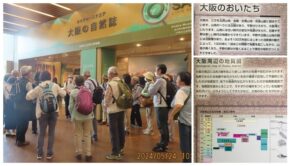

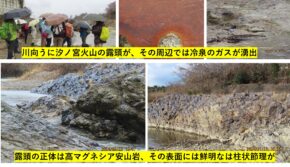

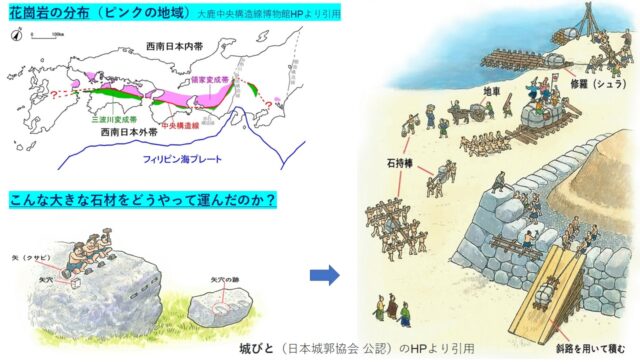

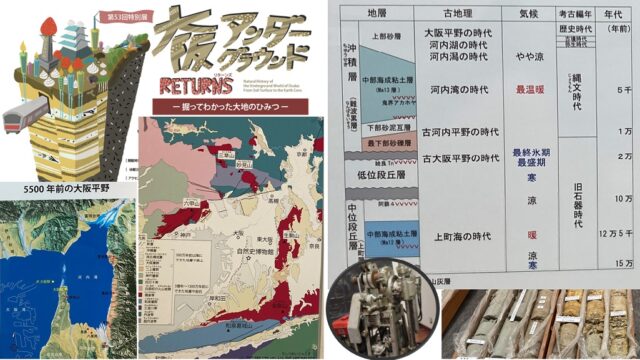

- ●上町台地は約100万年前からのプレートの移動に伴う地殻変動により隆起し、その後の河川による土砂の堆積や海水の浸食などを経て今日に至っている。

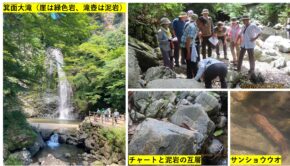

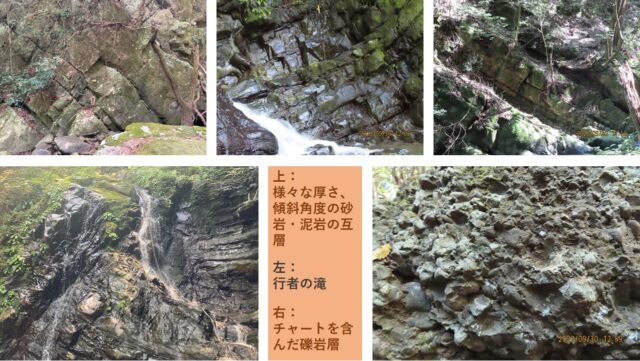

- ●上町台地は縄文の昔(6000万年前)、東に河内湾、西に大阪湾(瀬戸内海)が拡がる半島(海成段丘)を形成していた。周辺の地層からは様々な種類のクジラの化石が見つかっている。

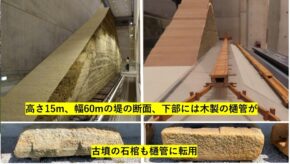

- ●上町台地の西斜面は縄文時代の海蝕により500-600m東に後退し現在に至っている。即ち、上町断層は現在の西側斜面より500-600m西に存在する。

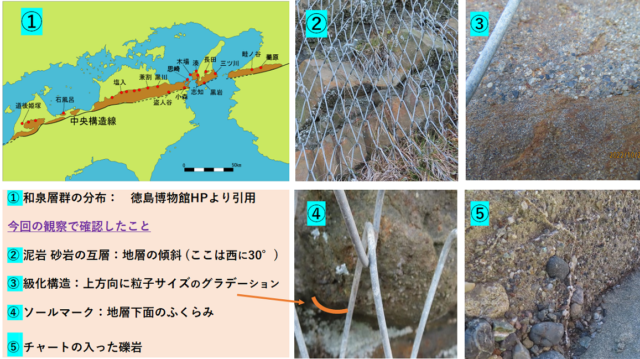

- ●上町断層は大阪平野を南北に縦断する活断層帯であるが、市内のボーリング調査による地質断面図(柱状図)をみると断層帯近くで地層が大きく褶曲しているのがわかる。

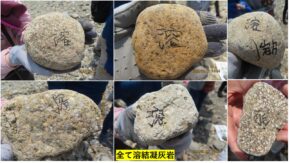

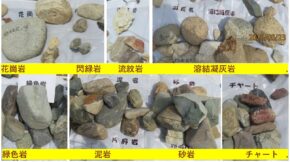

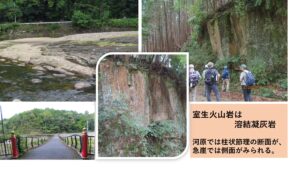

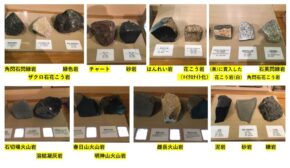

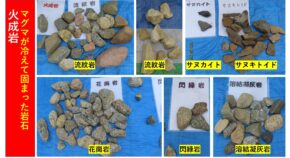

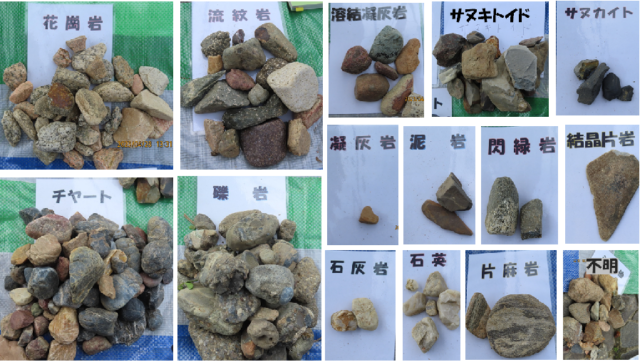

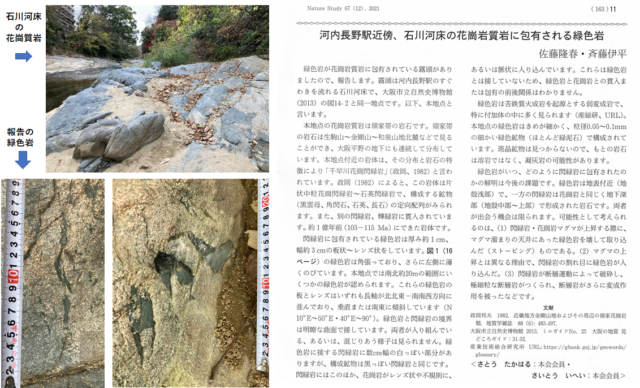

- ●天王寺七坂の殆どは現在、花崗岩の敷石で舗装整備されているが、源聖寺坂や口縄坂では要所要所で部分的に溶結性凝灰岩も使われている。

- ●さざれ石について: 高津宮には古今和歌集で謳われたとされる「さざれ石」(石灰岩の角礫が固結した伊吹山産出の礫岩)が奉納されているが、真偽の程は不明である。本来、さざれ石とは小さな石のことである。「さざれ石の巌(いわお)となりて苔のむすまで」とは長い年月をかけて小さな石がひとつの大きな石になるように成長、即ち団結と繁栄を願って謳われたようである。岩石の名称としてさざれ石がある訳ではない。

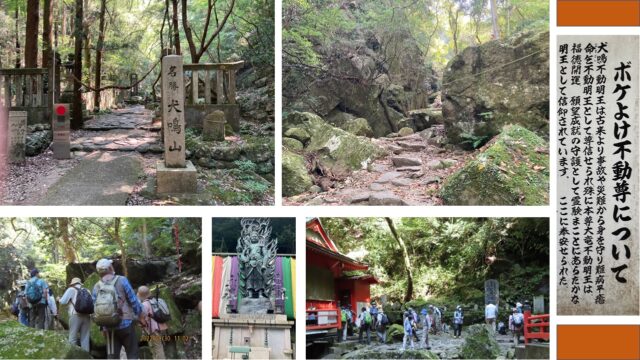

高津宮、生國魂神社の茅の輪

天王寺七坂(花崗岩と一部は溶結凝灰岩で舗装)

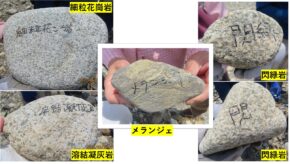

縄文時代の大阪湾(波打ち際)