年月日 2023年12月13日(水) 晴れ

講座名:野鳥観察①

講師:上村 賢先生(日本野鳥の会 大阪支部 企画グループ)・泉谷 一弘先生

場所:喜志駅~(農耕地)~レインボーホール~粟ヶ池~石川左岸・右岸~寺内町~富田林駅

12月とは思えないような良い天気に恵まれ、さらに上村先生曰く、こんなにたくさんの野鳥に出会えるとは予想外。超ラッキーだったようだ。集合の喜志駅で野鳥ミニ図鑑を頂き、コースの説明を聞き、いざ出発。最初の観察場所、農耕地では、ハクセキレイ、アオサギ、ヒバリ、モズ(雄)、チョウゲンボウ、タヒバリ、モズ(雌)を観察。ハクセキレイはかの古事記ではイシタタキと言われているとか。確かに尾を上下に動かしながら移動する姿は石をたたいているようで可愛い。またチョウゲンボウもよほどお気に入りなのか、飛び立っても必ず同じ家の屋根の同じ場所に戻ってくる。おかげでその姿を望遠鏡でじっくり観察することができた。羽の色や顔の模様の可愛いこと。モズもしっかり観察できた。

次はレインボーホールに向けて移動。ドバト、ツグミ、スズメを観察。スズメはふっくら可愛い冬姿に。スズメに似た野鳥は多く、なかなか見分けがつかない。野鳥を知るには、まずスズメをじっくり観察してスズメを知ることから。「これはスズメではない」と判れば、違いが判るとか。同じことが猛禽類でもいえる。まずはトビについて大きさ、羽の形、色を知ることからだと。なるほど。

次に粟ヶ池での観察。初めにマガモだと思っていたら、なんとアヒルだと。頭の中に?がいっぱいになった。微妙なくちばしの色の違いとアヒルの方が少し大きい?しかもマガモとアヒルが仲良く群れで行動している?これはなかなか見分けが難しい。粟ヶ池でも多くの野鳥を観察できた。アヒルは野鳥ではないので、それ以外でマガモ、カルガモ、コガモ、ハシビロガモ、ヒドリガモ、カワセミ、ダイサギ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、カワウ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、クサシギ、そして超々珍しいセイタカシギ。細くて長い脚に丸い体が印象的。

次に石川の左岸右岸。ここでも、オオバン、カイツブリ、ヒドリガモ、オカヨシガモ、キンクロハジロ、イソシギ、カワラヒワ、カワセミ、モズ、カワセミ、ダイサギ、アオサギ、キジ、タシギ、アオジ(声だけ)など全部で30種を超える野鳥を観察できた。

最後に大阪府唯一の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている富田林寺内町を案内してもらいつつ、富田林駅に到着、解散となった。なんとも贅沢なオマケ付きの野鳥観察だった。有難うございました。(写真はOBのSさんの提供、有難うございます。) K.T

*写真はクリックする毎に拡大し、解像度が上がります。

場所を変えつつ、じっくり観察。最後に寺内町散策。

上・チョウゲンボウ、顔が可愛い猛禽類 下・モズの左雌と右雄

粟ヶ池で白のダイサギ、黒のカワウ。なかなかの立ち姿。

左上・アヒル?マガモ?一緒にいるよ。

右上・コガモだけど子ガモじゃないよ。

左下・オカヨシガモ、お尻が黒いのよ。

右下・キンクロハジロ(金黒白3つの色を持つ鳥)

なんて長い脚、セイタカシギ。なかなか出会えません。 右下・短くてごめん。でもコロンと可愛いイソシギ。

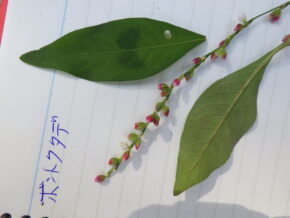

左・エノキ 右・ムクノキ 野鳥の好きな木の実を知ると観察も面白くなる。