テーマ :植物の紅葉は何のため?!

開催日 :2023年11月20日

場 所 :錦織公園(富田林市)

参加人数:14名

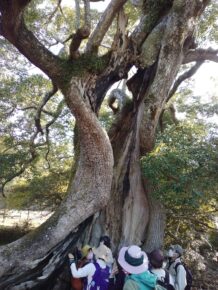

暑い日が続き、進まなかった紅葉も、ここ数日の冷え込みで、いっきに美しい彩りを見せるようになった。公園に入るとすぐに、大きなケヤキの黄葉が、さらに遠くには緑、黄、赤のグラデーションを示すモミジが美しい。なぜ落葉樹は秋には紅葉し、落葉するのだろう?葉の緑はクロロフィルを含む葉緑体による。太陽を浴びて光合成をし、二酸化炭素と水からグルコースと酸素を作る。

秋。日照時間の短縮、気温の低下は、光合成効率の低下をもたらす。葉は老化し植物生存に不利なため葉を落とす準備を開始。まずは再利用できる物質の回収を行う。クロロフィルを分解し、冬芽や根などの器官に運ぶ。これらを翌年の資源として貯蔵し、成長のために利用。さらに葉柄付け根に離層を形成し、葉と枝を結ぶ管を遮断。物質の流通を遮断する。結果、葉の細胞の液胞には老廃物と共にグルコースが蓄積する。

(参考:https://buna.info/article/1929/)

葉が赤くなるのはアントシアニン

離層の形成に伴い葉にグルコースが蓄積→このグルコースがアントシアニンの前駆体に結合するとアントシアニンは完成する。抗酸化作用や、活性酸素の生成の抑制といった働きがある。

黄色の葉:カロチノイド

黄色の正体は、カロチノイドという色素。もともと緑色の葉にもカロチノイドはあるが、クロロフィル量が圧倒的に多く、カロチノイドの黄色はクロロフィルの緑色に隠され、葉は緑色に見える。しかし秋、葉の老化に伴いクロロフィルが速やかに分解。隠れていたカロチイドの黄色が目立つようになる。カロチノイドは強い抗酸化作用を持つ。イチョウの葉は黄葉から紅葉への変化を示さない。このような葉はは遺伝子にアントシアニンを作る仕組みを持たないのかもしれない。

茶褐色になる葉

葉の中のクロロフィルの分解と共にタンニンの仲間が増え、茶色になる。タンニンは紫外線を吸収し、細胞内のタンパクや核酸などを紫外線から保護。

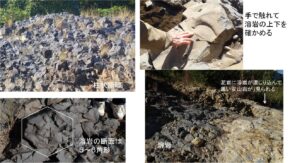

紅葉する木を観察すると、一本の木の中でもきれいに紅葉する葉や、黄色そして緑の葉などのグラデーションがある。何故・・・?アントシアニン産生には日光が大事らしい。重なり合った葉で葉の色を観察した。ヤマボウシの葉である。重なり部分に合わせて、明瞭な境界が見られる。上の葉の陰になった下葉の部分は黄色。十分に陽を浴びた部分は紅葉。陽の当たり具合によってアントシアニン産生が影響を受けることがわかった。

加えてもう一つ、錦織公園で紅葉を観察したい植物があった。2019年3月いのちの営み探検部会で出会った食虫植物コモウセンゴケ。大阪では準絶滅危惧種。今も無事に生きてるだろうか。きれいな紅葉を見せてくれるだろうか。・・・あった!! 美しい紅葉とは言えなかったが、しっかりとこの公園に根を下ろしていた。(A.F)

ヤマボウシの葉。アントシアニンの形成には日光が必要。葉で日光を遮られた下の葉は赤くならない。上の葉の輪郭と、相似形で下の葉の赤と黄の境界が現れる(黒の縁取り)

右下:被さる上の葉を除いた。上葉で隠れていた部分が明瞭に黄。