月 日: 2022年5月11日(水)雨のち晴れ

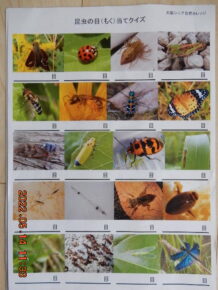

講座名: 昆虫入門③

講 師: 鈴木真裕 先生

場 所: 堺自然ふれあいの森

午前の座学はまず昆虫は6本足の生物である、など前回の復習から①昆虫とは②昆虫の多様性③ふれあいの森の昆虫 の順に進みました。地球上に昆虫が出現したのが4.8億年前、現在約100万種が存在しており、植物の27万種よりはるかに多い。では種類の多い順は?カメムシ目と答えた人が多かったのはひいき目でした?皆さん驚いたのは1位コウチュウ目37万種、2位ハチ目13万種、チョウ、ハエ、カメムシの順でした。日本でもコウチュウ目10600種、ハチ目4500種などでやはり5位はカメムシ目2920種がいる。昆虫の多様性として里山では山雑木林、田、畑などでクワガタムシ、トンボ、ハンミョウ、カメムシなど環境への適応に応じた昆虫が生きていることを知った。堺自然ふれあいの森の紹介では、ギシギシアブラムシのカメムシ類イシガケチョウのチョウ類サルハムシ、コメツキムシのコウチュウ類アサヒナカワトンボのトンボ類などの多くの写真を見て午後の観察への期待が高まり、昆虫の目(モク)当てクイズでは頭をひねって回答し楽しみました。

午後は幸いお天気も晴れ、第二豊田川みちを採集網やかごを持って思い思いに上を見たり下を見たりの昆虫採集で久しぶりに汗をかいて走り回りました。網から箱へ取り込むときに逃がしてしまうので苦労をしましたね。森の館に戻って一人一人図鑑を片手に苦労をしながら何とか同定できましたでしょうか? 今日の観られた昆虫は7目35種となりました。皆さんよく頑張りましたね。良い季節にいい汗をかいて楽しい日になりました。(hiro)