実施日 : 12月22日(水)

行き先 : 岩橋山 (標高658m)

コース : 平石バス停 10:40 ~ 岩橋山 12:10 昼食 12:40 ~ 平石峠 13:20~ 竹内峠 14:00 ~ 近鉄磐城駅15:15

参 加 : A班 13名 B班 14名

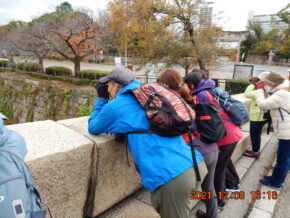

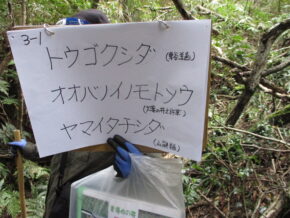

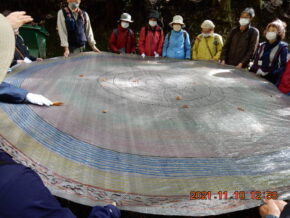

近鉄富田林駅から、バスで終点の平石まで入ります。バスの展開場で準備体操の後、集落の奥から登山道の登りが始まります。平石からは岩橋山の稜線に向かって4本ほどの道がありますが、今回は奇岩の点在するルートをいきます。 しかしながら、なかなかの急登です。そのうえ落葉樹の落ち葉が降り積もっていて滑りやすいので、大変でした。この日は風も穏やかで、登り始めてすぐに、皆さん体温調節の為に着衣を脱ぐようになりました。 人面石・鉾立石・久米の岩橋 等を見て一服しながら、辛い登りを終わって、尾根上に着きます。山頂はすぐそこでした。樹木に囲まれ眺望はありません。 ここからは、ダイトレの整備された道を二上山方面に向かいます。平石峠までは丸太の階段が多い下り坂をどんどん降りてゆきます。峠から少し登り返して竹内峠までくだっていくと、南阪奈道路の脇に飛び出しました。田園風景や、古い家並みが残る竹内街道をテクテク歩き、磐城駅で解散です。

今年はコロナ禍の為、5回しか例会を実施することができませんでした。 新しい年には、予定どおりの山歩きをしたいものです!