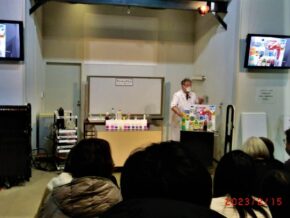

年月日 : 2023年2月22日(水)曇りのち晴れ

講座名 : 世界の植物

講 師 : 施設担当者

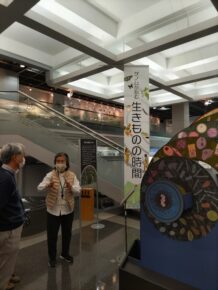

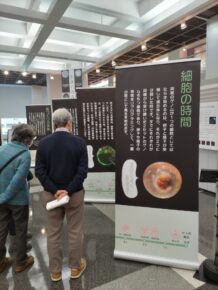

場 所 : 咲くやこの花館・鶴見緑地

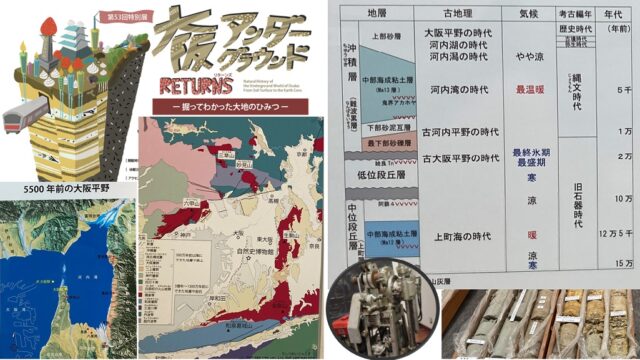

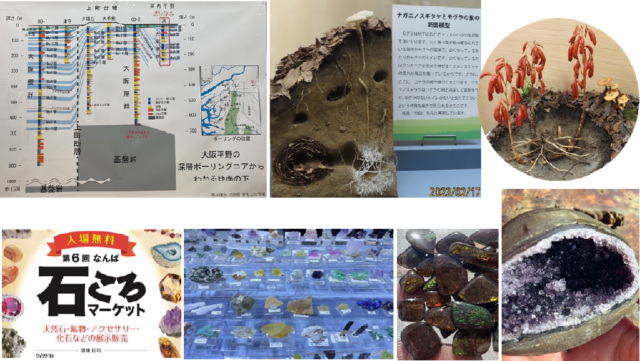

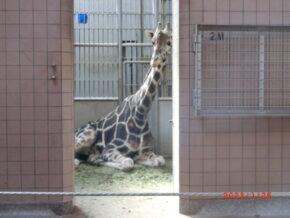

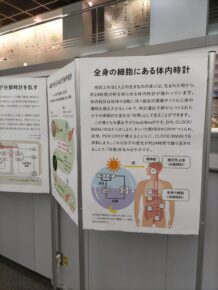

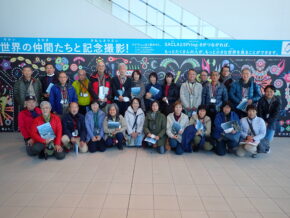

今日は国内最大級の大温室である咲くやこの花館で熱帯から乾燥地帯、高山・極地圏まで地球上の様々な約5,500種の植物の観察である。午前の班、午後の班とに分かれて開催中のイベントガイドと園内の植物ガイドを組合せたガイドツアーに参加。イベントガイドでは私達が日頃、食べて飲んでいる熱帯の植物のカカオ、コーヒー、バナナについて特徴や栽培方法などの説明を聞いて生産者の皆さんのご苦労にちょっぴり感謝。園内の植物ガイドでは着生ラン、地生ランの違い、強烈な臭さで人気の「ラフレシア」、花は小さく可愛いが内部にたっぷり貯水して重さが80㎏にもなるサボテン、受粉のため臭いにおいでハエを呼ぶ「クロユリ」、オオコウモリによって受粉する「ヒスイカズラ」などの植物を観賞、観察した。

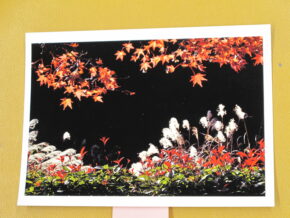

植物ガイドをしてくれたのは数種類なので、後は各自が思い思いに園内を回ったり、館外に出て鶴見緑地の散策を楽しんだ。鶴見緑地や咲くやこの花館に来るのは初めての人、何十年(?)前の若かりし頃、花博に来て以来の人も多く、鶴見緑地は広くて講座の時間内に回り切れていないのでまた来て楽しまれては如何ですか。(T・O)