月 日:2020年2月12日(水)晴れのち曇り

講座名:植物が動く方法

講 師:長谷川 匡弘先生(大阪市立自然史博物館 学芸員)

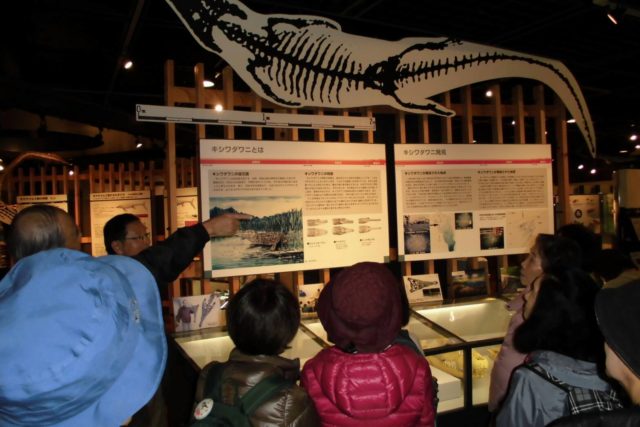

場 所:大阪市立自然史博物館(大阪市)

午前は博物館内で講義を受けた。大地に根を張って動けない植物の移動方法には3つあり、①花粉で移動する(サクラ等)、②タネで移動する(タンポポ等)、③植物体の一部で移動する(主に水草の仲間)である。では、なぜ動かないとダメなのか(動くことでどんなメリットがあるのか)?それには諸説あるが、代表的なものは①逃避仮説:親株から離れることで生存率が上がる、②移住仮説:生育地を変えてできるだけ広い範囲に種子をばら撒く、③指向性散布仮説:特定の散布者に生育に好適な場所に運んでもらう。他にもあるがどの仮設が正しいかと言う証明は困難とのことである。

移動方法の中でよく知られている【タネ「種子、果実」】の場合は4つあり、①風で運ばれる、②水で運ばれる、③動物で運ばれる、④自力でどうにかするである。

では【タネ「種子、果実」】とは何か?遺伝子を運び、子孫を残すもので、いろいろな形状(変わった形の実物を観察して面白かった)がある。「種子」とは受精後胚が発達して形成される普遍的な散布体(動くもの)。例えば、スイカの種。「果実」とは種子とその付属物(花托等)からできている散布体である。スイカそのもの。面白いことに、綿毛で飛ぶ小さなタンポポの種も果実で大きさが違うが、スイカと同じ果実である。

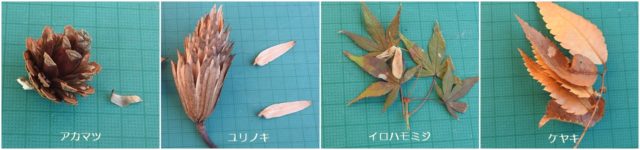

タネの移動方法の①風で運ばれるは、「毛」でふわふわ(タンポポ、ガマ等)、「翼」で滑空(ウバユリ、アルソミトラ:種子の周りに約10cmの大きな翼がある)、②「水で運ばれる」は海流(ヤシ)、氾濫等の水の流れ(コオニタビラコ)、水滴(ヤマネコノメソウ)等、③「動物で運ばれる」は動物にくっつく(ツノゴマ)、鳥が運ぶ(クスノキ)、哺乳類が食べて運ぶ、食べ残し隠し忘れ(ドングリ)、アリが運ぶ(カタクリ)がある。④自力でどうにかするは、タネを弾く(フジ等のマメ科)である。

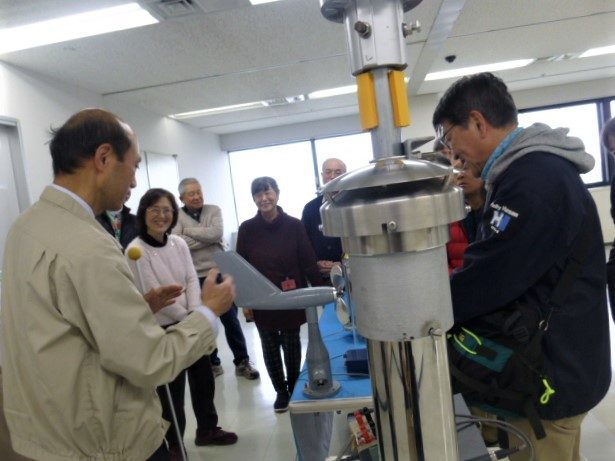

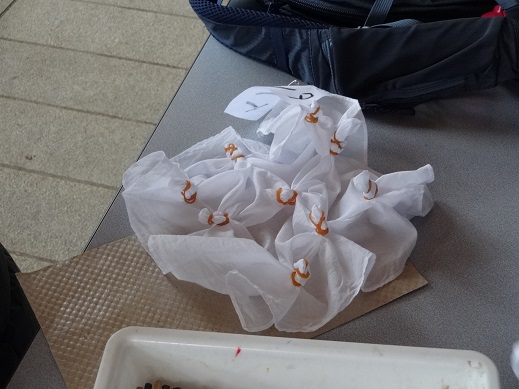

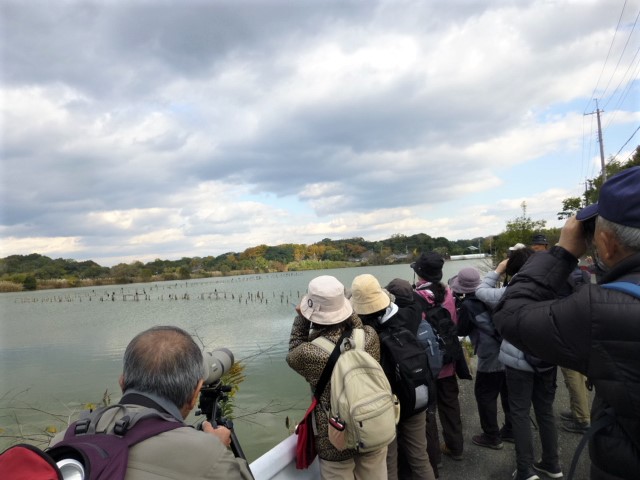

午後は当博物館の展示物を見学後、長居公園内で果実等を採取し、講義室で各班ごとに同定と移動方法の発表を行った。いろいろな果実等が見つかり、先生のウイットに富んだ講義で楽しく学ぶとともに植物のタネの多様性と不思議な生命力を感じる講座であった。(2班作成)