日 時:2021年10月6日(水) 晴れ時々曇り

講座名:自然公園の植物観察

講 師:武 田 敏 文 先生 外3名(NPO法人日本パークレンジャー協会)

場 所:ほしだ園地(交野市)

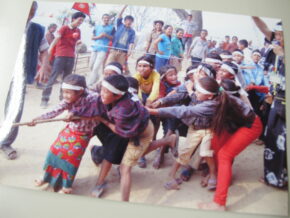

長かった緊急事態宣言が解除され初めての講座です。皆さん久しぶりに顔を合わせて自然と笑顔に。今日のフィールドの「ほしだ園地」は大阪府民の森と呼ばれる公園の一つで自然との共生をテーマに自然を生かしたハイキングなどの出来る公園です。準備運動で体をほぐし3班に分かれて七夕伝説の天野川に沿って「星のブランコ」を目指し出発。

秋は花が終わったあと植物が繁殖のため種を飛ばしたり引っ付いて移動したりする季節です。オナモミ、イノコヅチ、チカラシバやミズヒキなどが衣服にひっつき、中でもアレチヌスビトハギは強力でした。また、アレチヌスビトハギは花に軽く触れるとパッと開きます、虫が止まることによって花が開き受粉しやすくなるそうで皆さんこの原理に感心して試す人続出です。ハイキングコースを歩きながら桐の実を観察、中から2㎜×4㎜ぐらいの白い半透明の小さい種子がいっぱい出てきました。 また、山ブドウ、コブシ、タラ、そして葉っぱが波打ち、風でそよぐところから命名されたというソヨゴなど植物の特徴や由来、そしてヌルデ、ウルシ、ハゼなどかぶれを起こす注意が必要な植物を説明してもらい自然を楽しみながら休憩所のピトンの小屋に到着しました。

昼食のあとは都市公園と自然公園の違いや大阪府民の森について野外講座です。自然公園は都市の公共施設である都市公園と違い、自然の景勝地の保護や生態系の保護、生物多様性の確保を目的とするなど時代の流れに伴い変遷してきた。現在、府民の森として9園地あるが自然保護だけでなく植栽もして環境学習の場として利用されているということを学びました。

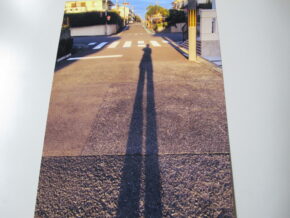

ピトン小屋から約30分で目的地の「星のブランコ」に到着。「星のブランコ」とは全長280m高さ50mの国内最大級の木床版人道吊り橋です。皆さんその高さに驚き、最初はこわごわ渡りはじめましたが真ん中ではスリルを味わいながら眼下に広がる緑の景色を見て空中散歩を楽しんでいました。4人の先生による丁寧な説明やガイドで楽しく無事終えることが出来ました。(T.K)

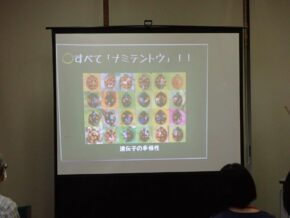

あなたはわかりますか?

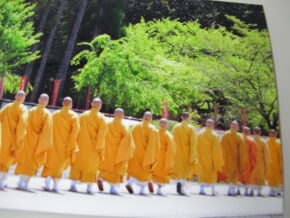

クイズを交えて自然公園についての勉強中

星のブランコ」怖がらずに渡れますか

ここを押すと花びらが開きます

(アレチヌスビトハギ)