月 日:R6年5月24日

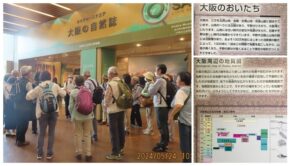

場 所:大阪市立自然史博物館「花と緑と自然の情報センター」

参加者:20人

活動内容:

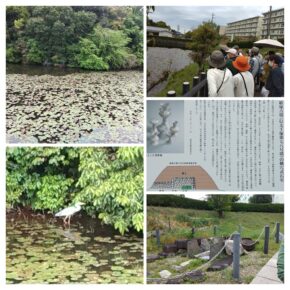

2018年の設立以来、石ころ部会は大阪周辺の山や河原での地質や石ころの観察を行ってきた。一転して、今回は大阪市立自然史博物館「花と緑と自然の情報センター」のネイチャースクエア「大阪の自然誌」のコーナーで、これまで野外で学んできたことを整理してみようという試みである。今回も佐藤隆春先生にガイドをお願いした。能登半島地震や南海トラフ地震などの話題の多いなか、大阪の地形の成り立ちについて、地震との関係から解説して頂いたのでいささか盛り上がった質疑応答となった。また、大阪の周囲から採取し、磨き上げられた大き目の岩石の標本は実際に手で触れられるように展示されており、我々が普段、拾う石ころとは大分様相が違って新鮮である。このコーナーは地質学関連以外にも樹木や野鳥、昆虫など大阪に生息する生き物の展示も充実しており、博物館や植物園を訪れた際には是非立ち寄りたい場所である。午後は各自が自由に特別展「自然史のイラストレーション」の観覧や植物園の散策を楽しんだ。

【大阪の自然:まとめ 】

- ● 活断層と地震: プレートの動き等により、地下の深いところではひずみがたまっている。ひずみが大きくなると岩盤が壊れる。その時のゆれが地表に伝わったものが地震である。その時の岩盤のずれが断層である。過去260万年の間に活動したものを活断層という。大阪の平野や丘陵と山地の間には多くの活断層がある。

- ● 大阪のおいたち: 凡そ100万年前に始まった活断層の動きによって1000年に1回ほどの間隔で地震を起こしてきた。断層に沿って土地は隆起し、地震の都度、山は高く、平地が低くなる。その結果、現在の北摂山地、金剛・生駒山地、和泉山脈などが作られた。(過去100万年に1000回の大地震があり、これらの山が出来たということか)

- ● 大阪湾沿いの低く平らな土地には1万年前より新たに粘土層(大阪層群)が堆積した。山から流れる川の働きで海は埋められ、後退し、現在の大阪平野ができた。粘土層はプリンのように柔らかい軟弱地盤であるため、大阪平野は地震に弱い。

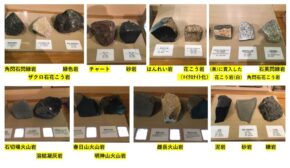

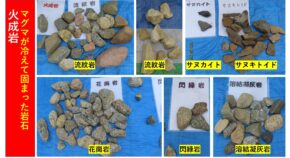

- ● 大阪の岩石: 大阪の基盤は基本的に花崗岩である。六甲や金剛・生駒の山々は花こう岩類であり、大阪平野も粘土層の下は花こう岩で覆われている。個々には:

- ○ 北摂山地: 2億年前の堆積岩(丹波帯、超丹波帯)。近畿では一番古い地層

- ○ 生駒・金剛山地: 8000万年前の花こう岩やはんれい岩、片麻岩など

- ○ 二上山: 1500万年前の噴火でできた火山岩と凝灰岩

- ○ 和泉山脈: 7000万年前の堆積岩(和泉層群)と花こう岩、流紋岩

- ○ 大阪平野: 200万年前から基盤岩の上に堆積した粘土層(岩石ではない)(I.S.)