月 日 : 2022年 12月 21日 (水) 晴れ

講座名 : ネイチャーフォト入門

講 師 : 阿倉 薫 先生

場 所 : ラブリーホール(河内長野市)

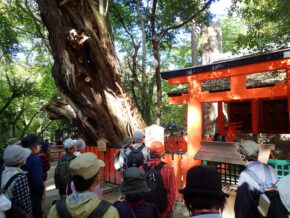

今回はレンズを通して動植物の撮影を行なう講座だ。先生のカメラ撮影のきっかけは、アオクサカメムシの幼虫の美しさに魅せられて始めたそうだ。以前は岩湧の森に年に100回程通い、1,000種類以上の虫たちを撮影されてきたそうだ。 午前の座学ではカメラの仕組みやマクロ写真の撮影方法、マクロレンズの種類や使い方を教わる。一般的には一眼レフカメラにマクロレンズを用いるのだが、ここではデジカメやスマホに100均で調達出来るマクロレンズを使用する。各自持参したマクロレンズやルーペ等をカメラやスマホに装着し、お札やコイン、ビー玉等を撮影する。肉眼では見えなかった細かなデザインや文字が浮かび上がり、思わず歓声が・・・。

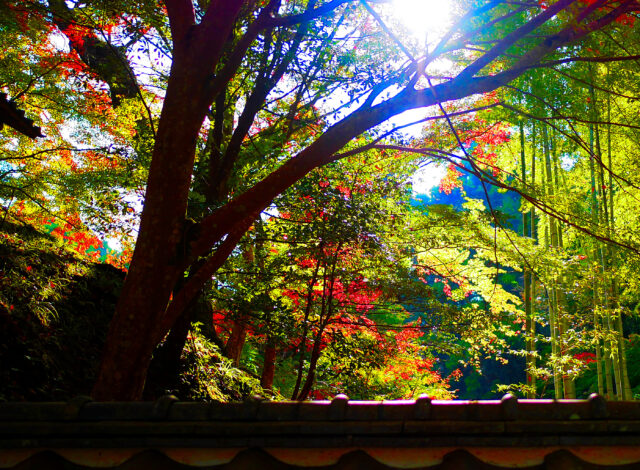

午後は近くの公園に出て接写撮影の実習だ。冬なので虫たちではなく、花や樹木の撮影になった。その後室内に戻り、先生が撮り貯めていた動画を鑑賞した。ヒメバチの産卵シーンやセイタカアワダチソウについたヒゲナガアブラムシの出産シーン(卵ではなく胎生で生まれる)、アカヒキガエルが太いミミズを捕食するシーン等珍しい映像がいっぱいだ!レンズを通しての小さなマクロの世界、今まで知らなかった岩湧の虫たちの世界を映像で見ることが出来、学びの多い楽しい一日だった。 (S . Y)