月 日 : 2020年9月23日(水)曇り時々晴れ

講座名 : 14期生臨時講座 草木、昆虫、野鳥の観察

講 師 : 植物…相原 正温 氏、桑田 幹雄 氏、 昆虫…井上 光司 氏、 野鳥…泉谷 一弘 氏

場 所 : 錦織公園

コロナ禍により7ヶ月ぶりに臨時講座を開催。密を避けるため植物・昆虫・野鳥の3グループに分かれ、少人数で行動。講師はカレッジ先輩方にご協力いただき充実した楽しい講座となりました。

・植物グループ・・・秋の花といえばハギ、細い花の茎にうすピンクの花がたくさんつくツルボ、かわいい果実をつけたスズメウリなど色々な草花を観察。長い階段を登った所にコモウセンゴケを発見。湿地や水のしみ出る崖などに生育するそうで、かわいい淡紅色の花も見ることができた。(S.N)

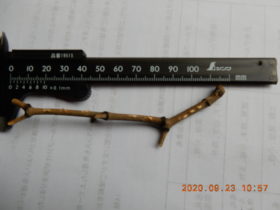

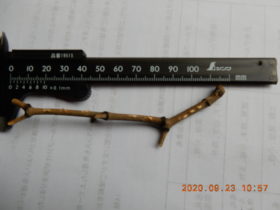

スズメウリ 果実はカラスウリより小さい

コモウセンゴケ 葉の表には粘り気のある腺毛が密生している

ゲンノショウコ かわいいピンク色も咲いていました

・昆虫グループ・・・午前は先ず【もんどり】を仕掛け、クマゼミの産卵を実物と動画で見て、枯れ枝に産卵する事を初めて知った。目からウロコでしたね。昆虫で一番長生きするのがセミ(卵から成虫になるまで6~7年)と知ってこれもなるほどなぁと納得。次にペットボトルで悪戦苦闘しながら虫かご作りに挑戦。残念ながらもんどりに虫たちは入ってくれませんでした。その後網をもって虫取りに挑戦しましたが、15,6種類ぐらいの成果でした。井上さん独特のご指導で楽しい一日でした。(S.H)

この白い所にクマゼミの卵が入っています。

ワッペンみたいでしょ コノシメトンボ♂です。

何とかできました!ペット虫かごです。

・野鳥観察グループ・・・先生によればこの季節は鳥が少ない時期ということですが、エゾビタキ、コサメビタキ、キジバト、ヒヨドリなどが見られ、それぞれの体や羽の特徴、好む木、歩き方などの説明を受けました。帰り際にコゲラ、メジロ、エナガ、ヤマガラ、シジュウカラなど違った種類の小鳥が沢山 集まって行動する「混群」と出会い、不思議な生態を観察することが出来ました。(T.K)

「あそこに見えるのは何ていう鳥かな?」