月 日:R6年3月29日

場 所:大阪府立狭山池博物館 (大阪狭山市)

参加者:22人

活動内容:

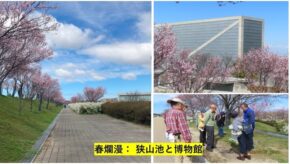

昨夜来の雨も朝にはピタリと上がり、今日は日本最古のダム式ため池「狭山池」の散策と「狭山池博物館」の見学である。先ずは大阪市狭山駅から歩いて狭山池に向かう。池の周りを取り囲む五分から七分咲きの桜が青空に映えている。早咲きの品種「越の彼岸」が多く植えられているため、大阪府内では一番早く楽しめる花見のスポットなのだとか。

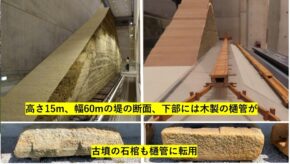

博物館内では3班に分かれ、ガイドさんの案内で狭山池の1400年の歴史をたどったが、驚きの連続である。狭山池は飛鳥時代につくられた人造のため池であると聞いて先ず驚く。そして目の前にそびえる高さ15m、幅60mの堤の断面に目を見張る。実際の池の堤から移築され、ポリエチレングリコール処理で固定されているのだとか。安藤忠雄の設計の博物館本体はそれを収容する形でその後に建築されたと聞いて更に驚く。堤の下の方には狭山池の水を下流に流す巨大な樋管がある。飛鳥時代の樋管はコウヤマキ製だそうであるが、腐食から免れ、造りたてのように輝いている。鎌倉時代には木製の他に石製の樋管も一部使われたそうだ。古墳時代の石棺を加工し、転用したものらしい。他にも様々な展示を見て回ったが、感嘆と驚きの連続であった。たっぷりと時間をかけてガイドさんに案内してもらったためか、見学の後に充足感がある。入場無料。何度来てもいい。

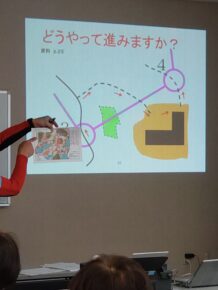

午後は令和6年春季企画展:土木遺産展「石をはこぶ – 瀬戸内の石の島から大阪へ」を見て回る。大阪の石造構造物に多く使われている石の出どころはどこか、どのように切り出され、海を越えて大阪に運ばれ、利用されてきたのか、分かりやすい展示であった。今年度最後の石ころ部会も無事終了、三々五々、博物館を後にした。狭山池の桜も見事であった。(I.S.)