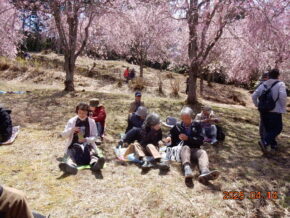

実施日 : 2025年 5月 12日(月) くもり

場 所 : 滋賀県大津市・ びわ湖バレイ

参加人数 : 30名

活動名 : ジップライン体験

内容活動 :

大阪は曇っていて現地びわ湖バレイは、どんな天候なのかを心配しながらJR大阪を出発した。到着の志賀駅からびわ湖バレイは雲の中でちょっと心配でしたがロープウェイのゴンドラで一気に1000ⅿ登った打見山頂上はなんとか曇りで持ちこたえてくれてます。午後までの間、各自自由行動で昼食と1174mの蓬莱山に自力での登山、リフトでの登山?を楽しんだ後 ジップラインの体験の開始ですが装備着用がなかなか大変、安全性を重視しての軍手、ヘルメット、ハーネス(滑車)を装着するとかなり重く本当に重装備です。2組に分かれてスタート地点へ、現地ではインストラクターさんの安全ロープ、ハーネスのロープへの付け方を指導を受けて全6コースへ皆さんやる気満々とドキドキ感が一杯💓1回目のジャンプは顔がこわばって決死の覚悟で飛び出しました。あっという間の100mの飛行、着地がなかなか難しく膝をついたりお尻着地も居ましたね。 2、3回目になると慣れと余裕が出てきて、両手離しや身体を回転させたりといろんなやり方を教えてもらいながら周りの景色を見る余裕の人も出てきました。お天気も晴れてくれて、最後6本目のコースは琵琶湖を見ながらのダイナミックなジャンプでほんとあっという間の 2時間の空中ジャンプを楽しみました。お疲れ様でした。(hiro)

装備を付け出発

初めは恐る恐るのジャンプ

ちょっと慣れてきました

着地は助け合って

風を切って余裕が出てきた

打見山山頂

これがハーネスなど一式セット

お疲れさまとありがとうございました