月 日 : 2025年3月12日(水)

講座名 : 動物たちとの接点

講 師 : 久田 治信先生

場 所 : 天王寺動物園

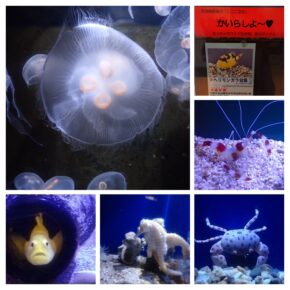

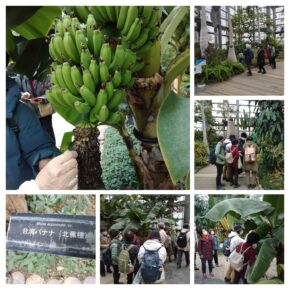

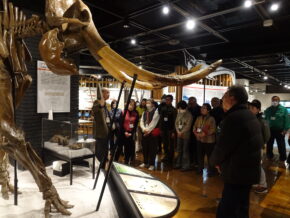

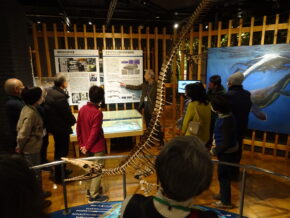

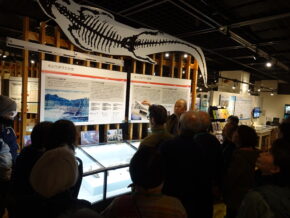

『動物たちとの接点』をテーマに、今日は天王寺動物園を訪れました。大正4年にでき、今年110周年を迎え、上野、京都に次ぐ日本で3番目に古い動物園です。令和3年から地方独立行政法人となり動物たちの構成や施設の改善を進め、国内ではJAZA(動物園水族館協会)に所属し、国際的視野にたって動物たちの保護、交配等の情報交換を行っているそうです。

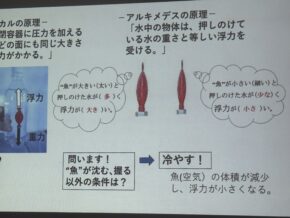

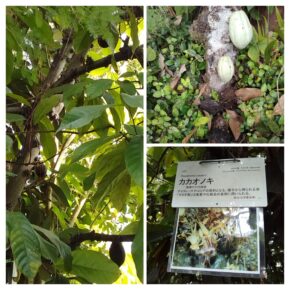

講義では、クロサイとシロサイの違い(口の形)やレッサーパンダとジャイアントパンダの違い(暑さの耐性)、フンボルトペンギンは常温で飼育できること、フラミンゴの色(紅色)は甲殻類の餌によるもので動物園では色素を活用していることを知りました。 ペンギンやシマウマの白黒にも意味があり天敵から身を守っていることや、動物たちの健康診断(体重測定や血液検査等)、ライオンの爪切りの方法など興味深い話でした。 天王寺動物園では、餌代が現在年間9千万円ほどかかるそうですが、コアラが居た頃は非常に高かったこと、また昔は鳥が逃げて捜索が大変だったことや、雄だと思っていたカバのゲンちゃんはDNA鑑定で実は雌だと最近分かったこと、ホッキョクグマのホウちゃんは、ゴーゴとイチという名の親から生まれてついた名前(いかにも関西!)など楽しく話を聞きました。

先生のお話を聞いた後、園内の見学。フラミンゴ舎からアフリカサバンナゾーンへ行きカバ、クロサイ、キリン、エランド、レッサーパンダ、マングース、ツル舎を見ました。 園の中でも、ライオンとキリンとあべのハルカスが同時に見る事のできるところがベストポジションとのことでした。(N/M)

*写真はクリックする毎に拡大し解像度が上がります。