年月日 2024年 6月5日(水)~6日(木) 晴

講座名:芦生の森一泊研修

講師: 福本繁、加藤潤子ガイド

場所: 芦生研究林 トロッコ道・上谷コース

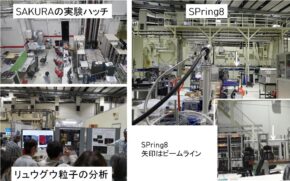

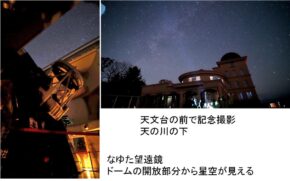

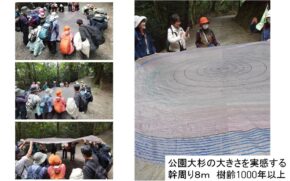

京都の北東部にある「芦生の森」は環状線の内側の2倍近い広さを持ち、京都大学の研究林として100年近く手つかずの天然林が残っている。生き物の種類が豊富で大都会に近い低山地としては非常に珍しい森林だ。2年目講座生がこの時期に訪れるフィールドで初めての宿泊講座だ。特別に許可されたガイドトレッキングでしか歩けないコースを歩いた。

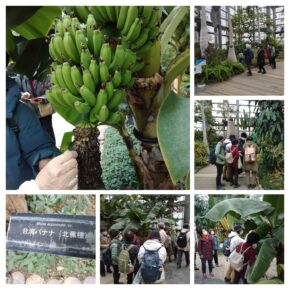

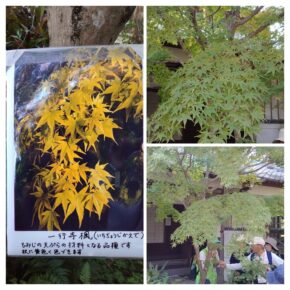

JR園部駅に集合。マイクロバスで山道を行き、きれいなロッジ風の「芦生山の家」に着いた。途中の「美山かやぶきの里」で休憩、午後2時過ぎには山の家に到着した。その後、全員で昭和の前半に活躍したという森林軌道の朽ちた「トロッコ道」を2時間ほど散策した。山の家の奥さんから軽く「ヒルがいますよ」とやさしく注意を受けたが、本当に多かった。河原に降りたり、線路わきの植物を観察したり、途中にはオオバアサガラ・イワガラミ・コアジサイなどが盛んに咲いていた。

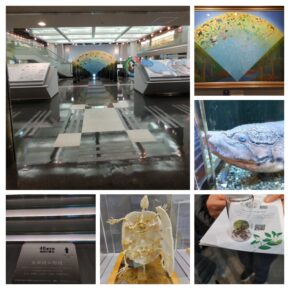

翌日は8時からトレッキングに出発した。途中の下谷の大カツラを観察。株立ちのカツラの大木であるがヤマザクラやコシアブラなどたくさんの樹木が着生している。近くに寄ると圧倒されるが、周りではオオルリやミソサザイが盛んに美声で鳴いており別世界に入り込んだような感じがした。

上谷・杉尾峠コースは芦生の森のメインコース、出発点の長治谷作業所からトレッキングが始まった。途中20回以上も流れを渡渉、「このコースは長靴が必須ですよ」との山の家の助言に従ってよかった。ミソサザイやオオルリやアカショウビンなどの小鳥の鳴き声やドラミングに癒されながら渓流わきの道を歩いた。

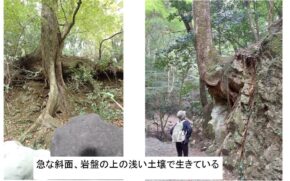

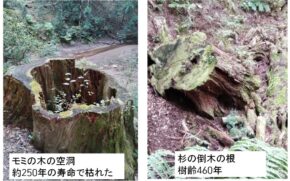

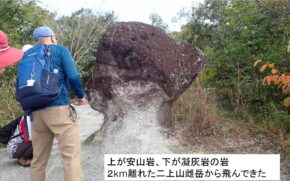

苔むした岩や倒木、絡み合った木、倒木の上に生えた幼い木、クマに樹皮をはがされた木や冬眠穴となった大きな洞、盛んに落ちているトチの花、ツルアジサイやサワフタギが咲いている様やモリアオガエルが木の枝に産み付けた卵塊などを見つけて喜び、サワフタギの虫こぶやシカの顎の骨に驚かされた。

しかし、湿地や池の縮小や消滅、山の斜面や渓流わきの野原はシカの食害によりシダやバイケイソウなどがわずかに生えているだけだった。一部ではシカ除け網が設置され植生回復への努力が見られた。

行程4kmほどではあるが、杉尾峠をめざして歩け歩け、流れは細くなり由良川の源頭に近づく。やがて源頭に到着、そこは湿地状だった。さらに源頭の沢を上り詰め杉尾峠に着いた。タンナサワフタギが咲く山頂からは若狭湾や丹後半島が遠くにかすんで見えた。峠を下るとマイクロバスが待っていてくれた、みんなよく頑張った。

暖温帯から冷温帯の植生が見られ多種多様な動植物が生息している「芦生の森」は濃密で、自然に関心があれば一度は訪ねてみる場所だと強く思った。また、夕食や懇親会時には話が弾み楽しい一夜となった。何を聞いても答えてくれ、スケジュールどおり案内していただいた二人のガイドさんに感謝します。(H.I)

*写真はクリックする毎に拡大し、解像度が上がります。

かやぶきの里

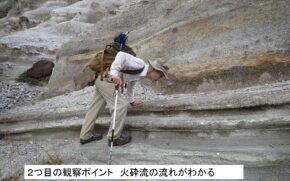

朽ちたレールや鉄橋を渡りトロッコ道を歩く

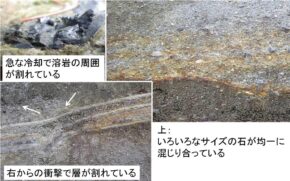

トチノキ平の大カツラ、ヒコバエが育つ萌芽更新で株立ちの大木に。ヤマザクラなどが着生、幹の周りで環境DNAなど様々な観測をしていた。

朽ちて倒れたトチの大木にコシアブラやタラが育つ。

ガイドさんから聞いた説明、覚えてるかな?

クマ剥ぎ、ホントに新鮮。ガイドさんもクマのように舐めて味見をしていた、あまりおいしくないとのこと。

遠くの斜面の大木の大きな洞が、クマの冬眠穴らしい。

モリアオガエルの卵塊。枝に産み付けられた卵塊の下に水たまり。ここにアカハライモリが待ち構えている、生きるのも厳しいね。

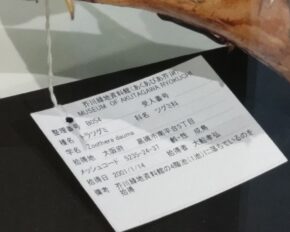

倒木の下で発見した、シカの下あごの骨。周りにはほかのものはなかった。

芦生の森の花。時計周りに右から、ミヤマカタバミのタネ、コナスビ、コアジサイ、トケンラン、落ちたトチの花びら、トチの花

歩け歩け、渡渉し由良川の源頭から杉尾峠をめざす。

シカ除けの網が張られ保護されたエリア、以前の植生が回復している。遅れて根までなくなると回復は無理。

トチノキに絡みついたツルアジサイ。アジサイの幹は20㎝ほどあった、木を枯らすことはない。

芦生の森の不思議。時計回りに右上から、コケの上に生えるヒメコガサ、サワフタギの虫こぶ、クダホコリ、残りは?

終点杉尾峠から、かすんでいたが若狭湾や丹後半島が見えた。日本海だよ。

ガイドのお二人と山の家玄関前で記念撮影。