月 日:R6年2月23日

場 所:富田林市錦織東および河内長野市汐ノ宮の石川河川敷

参加者:17人

活動内容:

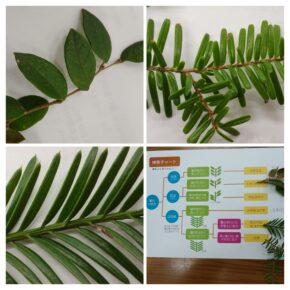

そぼ降る雨の中、17名が近鉄滝谷不動駅に集合。午前は近傍の石川河床での立ち木化石やアケボノゾウの足跡化石の観察である。先ずは川端の児童公園で化石発掘調査に関わられた森山先生から発見の経緯や調査の結果、現状などをお聞きする。そして河床の観察。雨に濡れた護岸は滑り易く、下りるに一苦労。何とか河川敷に辿り着き、水面をよく見ればメタセコイアの立ち木化石が其処かしこにある。発見当時の足跡化石の多くはその後の川の浸食により消失したそうであるが、緑色を帯びた粘土層には足跡らしい窪みもある。目を閉じればメタセコイアの森や湿地帯を歩くゾウの群れが見えてくるようだ。専門家の案内なしには味わえない経験である。

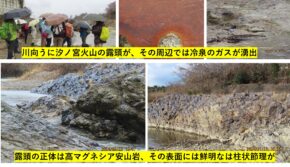

午後は汐ノ宮の石川河川敷に向かい、汐ノ宮火山岩の観察である。雨は未だ止まず、火山岩の露頭には辿り着けなかったが、近距離から露頭を眺める。その火山岩はかんらん石や輝石を含む安山岩であるとの説明が佐藤先生からある。そして足元に点在する安山岩をハンマーで砕き、黒色の岩片に潜むかんらん石探しに興じる。宝石と言うには程遠いが、岩片にはオリーブ色の透明感のある粒子が点々とあった。

最悪の天候ではあったが、森山先生と佐藤先生の丁寧な解説と指導のお陰で充実した観察会になった。天気の良い時に再度訪れたい処である。

学んだこと:

● 石川河床の立ち木化石や足跡化石は1984年に富田林高校理化部の生徒達により発見され、その後の発掘調査などによりその存在が学術的に証明された。

● アケボノゾウの足跡が見つかったのは大阪層群の中にあり、調査の結果、100万年前の粘土層の地層と判定された(市内ではキバや臼歯の化石も見つかっている)

● 当時は今ほど高くはない金剛山からの流水によりできた扇状地にメタセコイアなどの林が形成され、ゾウやシカが水を求めて歩き回る様がイメージされる。

● 汐ノ宮の火山岩(安山岩)はそれより遥か昔、1300~1400万年前に噴出した溶岩である。柱状節理が観察されるが、これは溶岩が固まる時に体積が収縮し、その時にできた五角形や六角形の柱状の割れ目である。

● 露頭の周囲にはヘリウムを含んだ炭酸ガスの湧出が見られ、泉源の成分は有馬温泉に近い。

● この安山岩はマグネシウムの多い高マグネシア安山岩であり、輝石とかんらん石を含むのが特徴で、非常に珍しいものであるが、近辺では嶽山山頂や寺ケ池周辺でも見られる。かんらん岩は地中深くのマントルを形成するものであるが、それが安山岩に含まれると言うことは安山岩が溶融した後に交じり合って上昇し、地表近くで固結したことを意味する。(I.S.)