”道修町ミュジアムストリートを歩く”

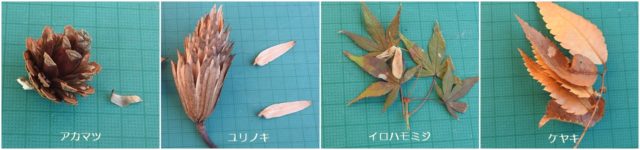

1月18日(土)、冬晴れの気持ちいい一日、句会を楽しんできました。日本の医薬品産業の発祥の地、道修町、江戸時代から脈々と続きます。今も、医薬品物流の2分の1はこの地から、と言われています。御堂筋から堺筋までの、ほんの300メートルのビジネス街に製薬会社が並び、医薬に関する展示施設がいくつも有る「ミュジアムストリート」、そして、医療の神様”神農さん”と親しまれている少彦名神社があります。

土曜日のビジネス街ゆえ、クローズの展示施設が多く、残念でしたが、種々のショーウインドウの展示や、戦災にも焼け残った古い薬業問屋の懐かしい佇まい等も楽しみ、「道修町資料館」で薬業の歴史を学び、「少彦名神社」にお参り、健康を祈りしてきました。

時流れ変われぬ願い去年今年 智勲

昼下がりひとり静かに日向ぼこ 尚文

初詣ここが古里思い決め 松園

ポトポトと落ちる点滴冬の雲 ゆう一

恋猫は尻尾を立ててしのびより たけみつ

日向ぼこ老いのハミング子守唄 洋々志

仏壇の灯の揺れや去年今年 まさこ

初詣さびれし宮のにはか巫女 ゆき雄

昭和かな銭湯巡る冬の町 あきこ

初詣スマホ光りて帯となる みえこ

誕生日吾を鼓舞する冬嵐 流以

正月は何人家族や布団干し 河笑流

当日句

特選 神農さんビルの谷間で風邪を撃ち たけみつ

佳作 吉兆の願かけつつく張り子虎 流以

以上 村上 昌子