月 日 : 3月25日

場 所 : 近つ飛鳥博物館と風土記の丘(南河内郡河南町)

参加者 : 23人

活動内容 : 前回11月の飛鳥の石造物巡りに続き、今回は大阪・羽曳野飛鳥での古墳群や石造物の観察である。古事記には大阪・難波宮からみて二上山の手前の近い方を「近つ飛鳥」、後ろの遠い方を「遠つ飛鳥」と呼んだとの記録があるようである。周辺には飛鳥時代の大古墳(敏達・用明・聖徳太子・推古・孝徳の陵墓など)が集まっていることから、王陵の谷とも呼ばれていたようであるが、「石」に関連する文化が栄えた場所であり、石ころ部会の活動の恰好な対象である。

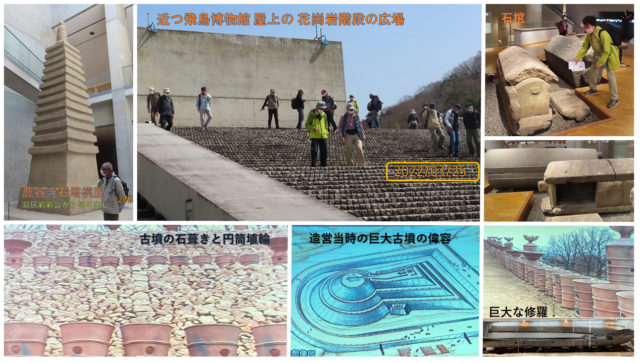

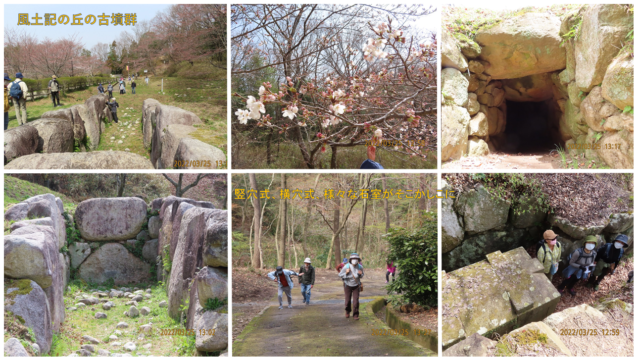

近つ飛鳥博物館の屋上は階段状の石葺きの広場となっており、設計者安藤忠雄氏の「石」への強い拘りが感じられる。館内は王者の石棺や埴輪など、古墳に関わる様々な展示があり、隣接する風土記の丘は周囲に点在する102基の古墳が保存され、40基が見学できるよう史跡公園として整備されている。館内の展示や風土記の丘の古墳群を見学したが、石ころ部会の会員としては以下の事項に興味をもった。

- 規模の大小はあるが、竪穴式石室や横穴式石室を形成する大掛かりな石組み

- 石室内に収められた石棺(多くは凝灰岩や花崗岩でできている)

- 仁徳天皇陵のような巨大古墳の規模の大きさと造営に要する期間と労力

- 巨石の運搬用に使われた巨大な木製の修羅(巨石を何処から何処まで運んだのか)

- 巨大墳墓全体は葺石で覆われ、周囲は垣根のように埴輪が並べられ、造営当時は今に見る緑の森ではなく、ピラミッドのように光り輝き偉容を誇っていた。

- ここの古墳(一須賀古墳群)は殆どが小規模な円墳であり世界遺産として登録されたものはないが、その数の多さに驚く。正に墓場である

- 鹿谷寺石塔の展示(十三重塔の実物大模型): 奈良時代の前半に凝灰岩の岩盤から切り出したようであるが、その大きさに目を見張る。

本年度最後の部会となったが、陽光の下での風土記の丘の散策はコロナ禍を忘れさせ、心地よい解放感をもたらしてくれた。このままコロナを死の谷に葬りたいが、また訪れたい所である。(I.S)