年月日: 2024年7月10日(水) 曇

講座名: 天体入門

講 師: 那須香大阪天文台 中島 健次 先生

場 所: SAYAKAホール

私達が住む地球。 太陽が東から昇り西へ沈む日常の光景は、地球が自転しているからであると一般常識として知識があり、ギラギラと照りつける真夏の太陽を恨めしくも感じ、寒さの中では恩恵をいただき 低い位置から輝く冬の太陽は眩しく目を細める場面もある。 そんな四季のある日本で暮らすことが当たり前になっているが、天体について講義を受けたことで壮大な宇宙の中のちっぽけな地球で生活している私達ひとりひとりの命の尊さについて考え、全く想像できなかった空間が現実の世界としてあることを知り 心にゆとりを持った日常がおくれるのではと感じることができた。

先人達がロマンある物語を作り、占星術として人の運勢や世界の今後起こりえる課程や 成り行きまでも占った “ 星 ” が、どのようなものなのか知ることで神秘的な宇宙への興味がより深いものとなった。

太陽は地球から1億5,000万㎞(月の400倍) 太陽の核は1,600万度。フレアと呼ばれる爆発現象の起きる彩層では10,000度。 2024年5月に起きた大規模な太陽フレア現象では地球へも大きな影響を与えGPSの誤差の増大、日本でもオーロラの出現など世間を賑わせた。 金環日食の際確認できるコロナは100万度にもなり莫大なエネルギーが存在するが、日本では2035年9月2日に関東方面・長野県・北陸地方で金環日食を見ることができるとの情報をいただいた。

現在の太陽は水素がヘリウムに変換されて核融合反応を起こしているが、太陽にも寿命があり40億年後には太陽系はなくなるというピンと来ない説明にも研究は進んでいるんだと頷き、“ 月 ” が何故、常に同じ面だけしか地球から見えないのか?という問いには、原始地球にぶつかってその破片が集まってできた月は重心を地球側に向いており月の自転が27日、地球を廻る月の公転も27日と同じ楕円軌道の周期で周ることで・・・の説明にわかった気がしてそうだったのか~と納得できた。???

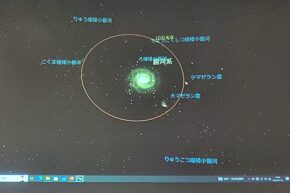

私達が夜空で見ている星の輝きはそれは昔々、過去に放たれたもので、たとえばアンドロメダ銀河は250万光年、250万年前の光が地球に届いている。

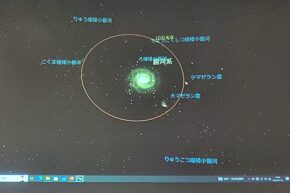

途方もない数字に驚いている私達に映像を通して講師からのプレゼント。 2024年 宇宙の旅が始まった。 太陽を中心に水星 ⇒ 金星 ⇒ 地球 ⇒ 火星 ⇒ 小惑星体 ⇒ 木星 ⇒ 土星 ⇒ 天王星 ⇒ 海王星 ⇒ 2006年に惑星から外された冥王星団を見た後は、氷の天体星団 ⇒ 私達が住む太陽系から出るとスバルと呼ばれるプレアウス星団 ⇒ 天の川銀河 ⇒ アンドロメダ銀河、私達はアッという間に宇宙の果てまでやってきた。 どこまでも続く壮大な宇宙を制覇して大満足で地球へ無事帰還。 もう、私達も宇宙人のひとりです。( A . N )

*写真はクリックする毎に拡大し、解像度が上がります

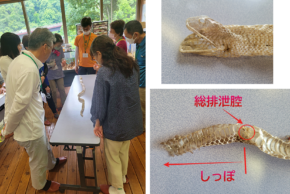

講師の周りに集まって 天体望遠鏡について講義を受けます

17期生は知識意欲が豊富! いつも沢山の質問が飛び交います

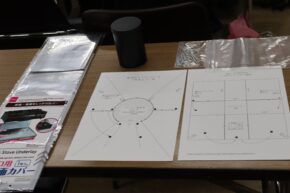

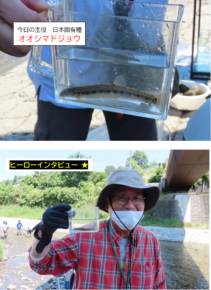

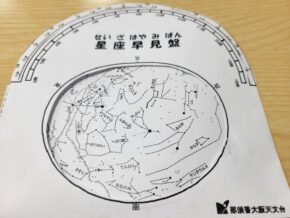

楽しそうにハサミでチョキチョキ ✄

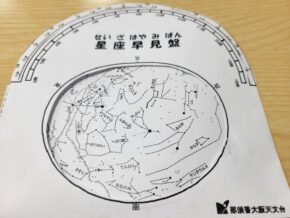

出来上がったのは、星座早見盤

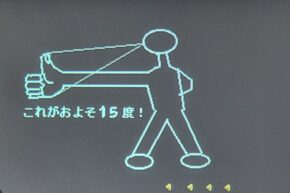

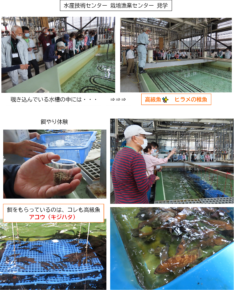

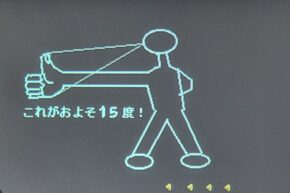

星の日周運動は1時間に15度ほど 動いているのは天体ではなく地球です

星座早見盤の日時を合わせて、夜空を眺め照らし合わせてみましょう

2024年 宇宙の壮大な旅が始まりました