月 日:6月18日(水)晴れ

講座名:シダ類の植物観察

講 師:辻井 謙一先生

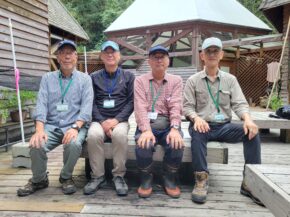

場 所:ファインプラザ大阪 光明池緑地

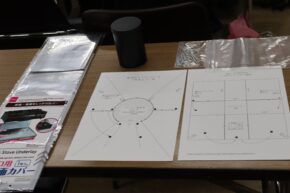

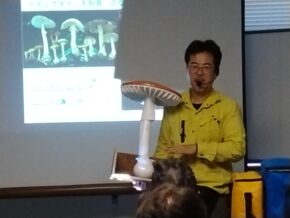

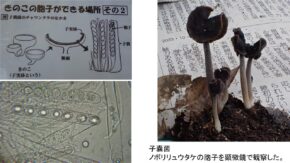

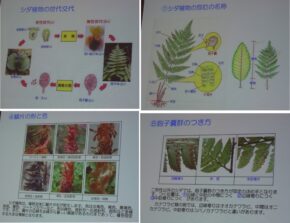

今日はシダ植物について、種子を作らず、胞子で増え、水分を送る維管束があり、コケのように小さいものから、大木のようなものまでサイズや形が様々で無性生殖と有性生殖(胞子体世代)を繰り返していることを学びました。 また、ワラビやゼンマイのように食用、ウラジロのように飾り物、マツバランのような観賞用や薬用などに活用されていることを知りました。 そして見分け方を丁寧にレクチャーしてもらい、先生が前もって採集した4種のシダの同定に挑戦。5つのグループに分かれ、シダを手に持って表や裏をじっくり見つめ、ルーペでのぞいて、資料を参考にして熱心に意見を交わしていました。苦戦しながらも賑やかに次の4種の同定作業を終え昼食に。

午後からは、光明池緑地での観察会。6月ですが真夏の暑さで休憩・給水には気を付けながら緑地を歩きました。幸い森に入るとほとんど木陰で暑さは緩み、ワラビ、コシアブラ、ホラシノブなどを見つけながら歩きました。なかなか区別はつきにくいですが、葉の裏の胞子嚢は特徴的なものも多く、葉の形が特徴的なマツバラン、ヤブソテツ、コノイシカグマなども見ることができ、30種以上のシダを観察できました。

普段さほど気にも留めないシダ類ですが、身近に多くのシダがあり、特徴のある形の葉やその裏側には特徴的な胞子嚢があることを学ぶことができました。(Y/M:M/N)

シダの名称と特徴

移動と観察会

シダ観察

シダ観察

シダの名前当てクイズ