月 日:2025(R7)年10月24日

場 所:紀の川の河原(橋本市、橋本橋近傍)

参加者:21人

活動内容:

爽やかな秋晴れの下、南海高野線橋本駅に地質学の佐藤氏と部会員21名が集合。紀の川の河原の石ころ観察である。駅前の古い街並みを通り抜け、川沿いに約20分、橋本橋西詰の少し先まで歩く。河原への下り口は3年前と同様、背丈ほどの草むらになっていたが、先遣隊の草刈りにより無事、目的の河原に到着。北は和泉山脈、南は紀伊山地の山々、滔々と流れる紀の川の佇まいに心を和ませ、活動開始。先ずは佐藤氏による当地の石ころに関わる地質学的特徴のガイダンスの後、石ころの採取と分類となる。次いで、初めての試みとして、石ころの名前当てゲームに挑戦。各人が出題された河原の石ころ8個の鑑定結果を回答票に記入する。昼食の後、佐藤氏による鑑定の答え合わせと解説が行われ、成績の上位4名には記念の景品が贈られた。秋の陽ざしを存分に浴び、満ち足りた気分で河原を後にした。

見たもの、学んだこと

当地の地質学的特徴: 紀の川の源流は大台ケ原にある。当地は南側を紀伊山地、北側を和泉山脈の山々に挟まれている。このことから紀の川の南側や大峰山・大台ケ原方面からは四万十帯・秩父帯由来の砂岩、泥岩、チャートや結晶片岩、およびこれらよりずっと新しい時期の流紋岩などが当地に流れ着く。また、北側からは和泉層群由来の砂岩、泥岩、礫岩などが集まる。金剛山地の花こう岩類などは奈良県側に流れる川で運ばれてくる。

- 鑑定クイズの結果: 問題①から⑧の石ころ鑑定の正解は以下の通り

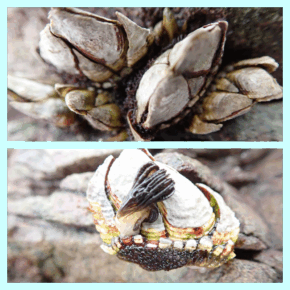

- ①礫岩: 和泉層群の礫岩と推定される。礫岩の礫として砂岩やチャートが入っている.和泉層群が堆積していた当時(7,000万年まえ),これらの礫は丹波層群を起源とすると思われる(当時の日本はアジア大陸の縁にあり,現在の丹波山地などの地形はなかった)

- ②結晶片岩: 色あいから緑色片岩ともいう。キラキラ光っているが、変成作用が少ないことから緑色岩、海底火山由来の玄武岩でもよい。

- ③花崗岩: 石英、長石、黒雲母、角閃石などの斑晶が見られる。黒色の有色鉱物が多いから花崗閃緑岩と言うべきか。

- ④泥岩: 正しくは赤色泥岩。赤色チャートもよしとする。(赤色の成分は酸化鉄)

- ⑤砂岩: 典型的な砂岩。

- ⑥流紋岩: 花崗岩のようにも見えるが、先の尖った対称性の高温型石英が見られることから流紋岩とみるべきだろう。成分的には両者同じであるが、冷却過程が違う。(写真参照:⑥の岩石にペンで〇をつけた)

- ⑦泥岩: 黒色片岩もよし。泥岩が変成作用受けると黒色片岩になる。その過程かも。

- ⑧チャート: 典型的なチャート。大台ケ原由来のものであろう。

- 他に見られた石ころ: 上記の他に閃緑岩、斑レイ岩があった。

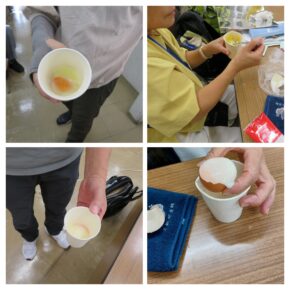

紀の川河原にて 石ころ鑑定風景

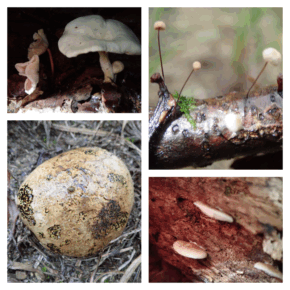

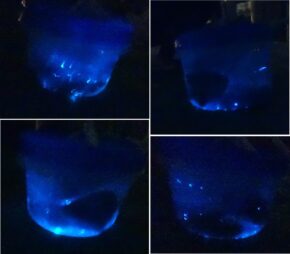

鑑定クイズ ①~④

鑑定クイズ ⑤~⑧