月 日 : 11月27日(金)

行 先 : 石川 玉手橋下 河原(近鉄道明寺駅下車)

石川 河原(河内長野駅付近)

参加者 : 17名

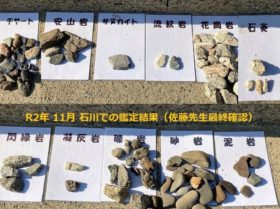

9月、10月は雨天中止で涙を飲んだが、今回は幸運にもポカポカの観察日和。 本年最初で最後の部会となることから、石ころについて多くを学ぶべく、地質学の佐藤隆春先生にボランティアとして同行をお願いした。場所は昨年5月と同様、道明寺駅近くの石川の河原。 先ずは思い思いの石ころを各自が採取し、岩石鑑定検索表や石ころ標本を参考にして皆で鑑定を試みた。 安山岩、サヌカイト、流紋岩、花崗岩、閃緑岩、凝灰岩、砂岩、泥岩、礫岩、石英、チャート、と11種類に何とか分類してみたものの、これが正しいのか間違っているのか全く自信がない。そこで佐藤先生の出番となるが、鑑定結果の正否や、それぞれの石の特徴を教えて頂いた。 正解率は7割程度で上出来というべきか。 他に、河原の石ころ分布についてより地質学的な観察方法も教えて頂いた。素人の石ころ鑑定は結論が出ないまま空しく終わってしまうのが常であるが、今日は何か満足感がある。

昼からは場所を河内長野駅近くの石川に移動し、河床に露出する花崗岩と閃緑岩を観察した。 その過程で花崗岩や閃緑岩とは明らかに異質な暗緑色の岩片(5㎝大)の混入が数か所で観察された。 佐藤先生によれば玄武岩のようであるが、もし顕微鏡でそれが確認されれば地質学的には非常に珍しく、意義のある発見であるとのこと。先生の検討結果を待って、石ころ部会から大阪市立自然史博物館に内容を報告することになった。

以上、今回は地質学の雰囲気の漂う活動となった。(I.S)