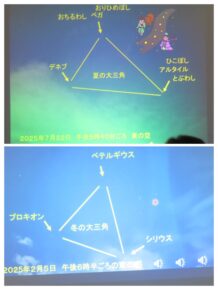

年月日:2025年10月22日(水) 雨

講座名:キノコ入門

講 師:丸山 健一郎先生(関西菌類談話会)

場 所:ノバティホール・烏帽子形公園(河内長野市)

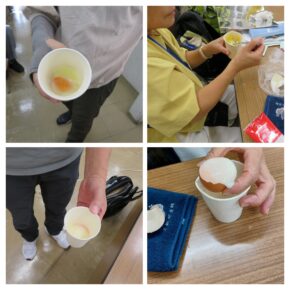

朝から雨模様で一気に冬に近づいた気温となり今日の「キノコ入門」の野外でのキノコ採集ができるか少し気になるが、まずは座学でキノコを知ることからスタート!机にキノコの模型、顕微鏡、図鑑などが並び、最初に胞子紋の採取実験、黒色の台紙にキノコの傘を置き味噌汁椀を被せる。結果はいかに?

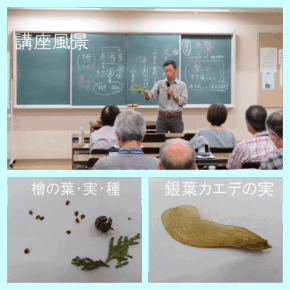

講義は「キノコってなにが楽しい、面白そう」「キノコ採集に出かけて肉眼レベルの観察、同定を行う」の超初級、初級レベルで資料もわかりやすく楽しくキノコを知ることが出来た。胞子紋の採取の結果は短時間だったので少しだけ確認できた。胞子を学習用と研究用の顕微鏡で見比べて観察したがやっぱり研究用の方がよく見えますね。

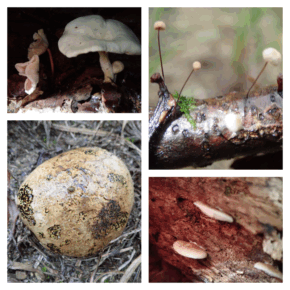

午後は小雨の中を烏帽子形公園へ移動しキノコ採集に出発。一人が見つけると次々と「あったよ」の声が上がり寒さも忘れてキノコ探しに熱中して数多く採集しました。

同定では名前がわかるキノコもあるが断定できないキノコも多い。現在知られている菌類で9.7万種あり未知種は推定で150万種といわれているそうです。個別の名前は別にしてテングタケ、ベニタケ、ハラタケ、サルノコシカケ、キクラゲ ツチグリ・ホコリタケなどの仲間のキノコを採集し同定をしながら先生の説明を聞き最後にキノコ一同の記念写真を撮って本日の講座を終わりました。“毒キノコを簡単に見分ける方法はありません。命がけで食べるほど美味しいキノコはありません。“ (T・O)

講座風景

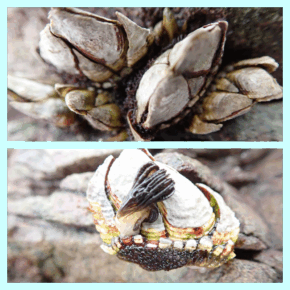

いろいろなキノコを発見

ご存じのサルノコシカケ

同定したキノコの記念写真

ミドリタケと思ったがそうでないかも 先生がお持ち帰り