月 日:2025年10月22日(水) 曇り時々小雨

講座名:浄水場と大公大植物園

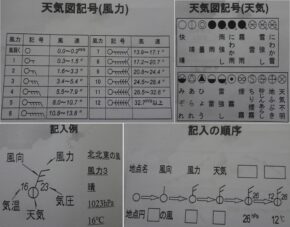

講 師:浄水場施設担当者・植物園ガイド

場 所:村野浄水場・大阪公立大学付属植物園

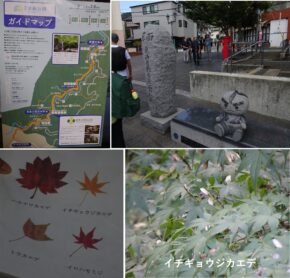

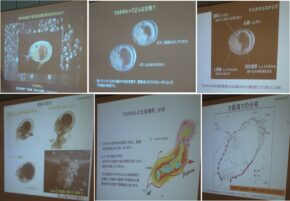

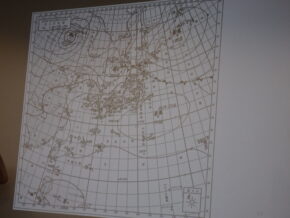

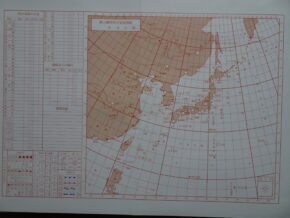

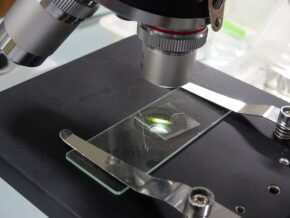

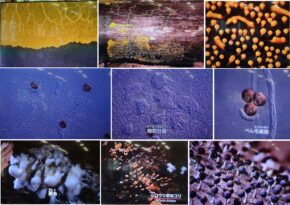

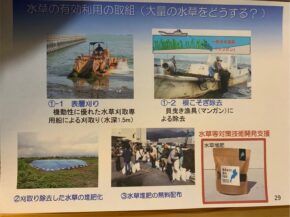

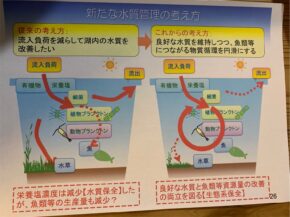

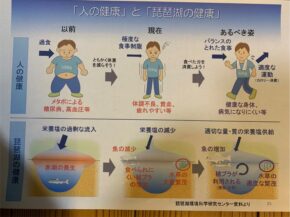

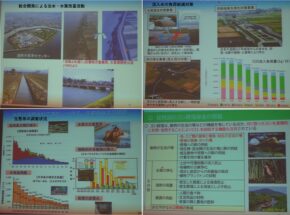

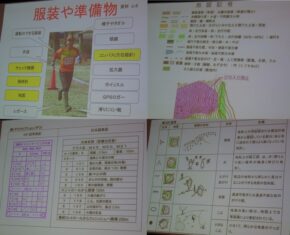

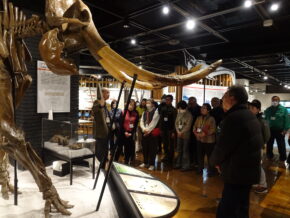

京阪交野線村野駅に集合して徒歩20分弱で村野浄水場に到着。 ここは大阪市内を除く大阪府内のすべての地区に水道水を供給する浄水場で、流石に壮大な敷地でした。プ-ル並みの急速攪拌池、ブロック形成池、凝集沈でん池、急速ろ過池があり、府内16か所の無人の浄水場をコントロ-ルしているタワーや、高度処理をしている5階建て(50m以上横長のビル風)の建物、水質管理をしている管理棟など1時間ほどでは周りきれない設備を、小雨の中傘をさしながら見学しました。 帰りには浄水場で出来た美味しい水が入ったペットボトル、ろ過中に発生した乾燥ケーキと花の種と植木鉢等のお土産をいただき、浄水場を後にして電車で移動し私市の大公大植物園に向かいました。

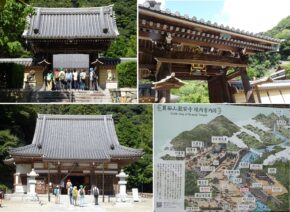

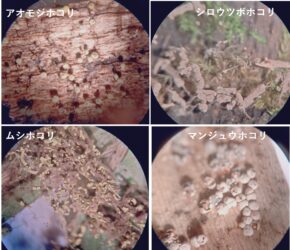

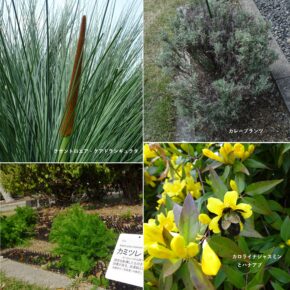

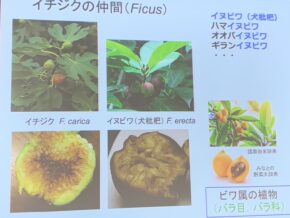

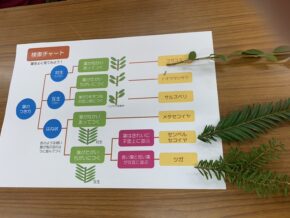

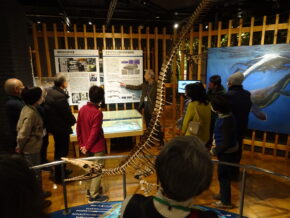

幸いに入園者が少なく、雨が降っていたので休憩室とベンチに座って弁当を食べ1時からガイドさんの案内で園内を見学しました。 この植物園の特色は、300種以上の樹木が有り、樹木の絶滅危惧植物の保全活動も行っています。 メタセコイアの雌花は木の上の方に、雄花は木の下の方に咲いて、雌花にはその木の上に有る木の雄花の花粉が落ちてくるので繁殖することを知り、自然はよく出来ているなあと思いました。メタセコイアの紅葉は、近くで見ると茶色く見えるので離れてみるほうが綺麗に見えることもわかりました。 またラクウショウは、湿地の中では呼吸するのが難しいので、陸地上に呼吸根(気根)を出して呼吸するとの事(これも自然の不思議かな)

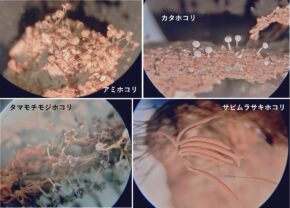

他にも色鮮やかな花が咲く熱帯睡蓮池があり、今日は雨曇りなので、夜に咲く花が咲いて昼に咲く花が咲いていませんでした。(これが自然かな)

2日前迄は夏日で昨日は秋日、今日はとても寒い冬日の一日でした。(K/K)

広大な敷地の浄水場

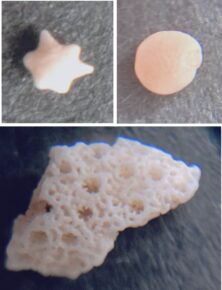

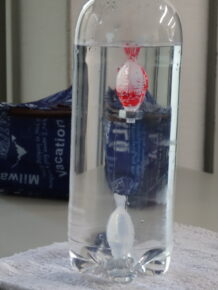

ラクショウの呼吸根

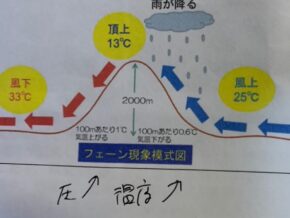

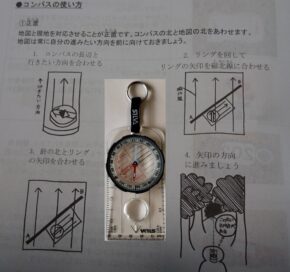

メタセコイアの説明

パラグアイオニバス

・

セントルイス・ゴ-ルド

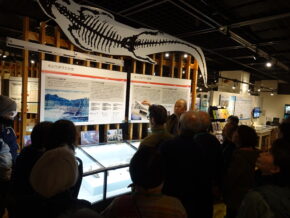

無人浄水場のコントロ-ルタワ-

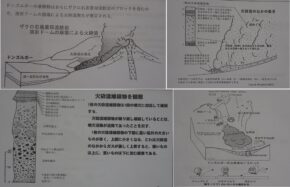

導水管

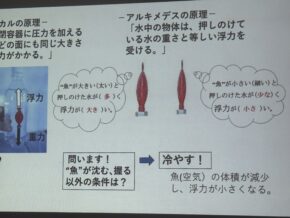

攪拌池

かき混ぜてごみを浮かす