年月日:2025年9月10日(水)晴れ

講座名:気象と天気②

講 師:實本 正樹 先生(京都文教大学付属宇治高等学校開設準備室)

場 所:ラブリーホール

今日は、暑い夏や大雨を降らしたりする気象の基礎についてです。日本の四季、集中豪雨や台風ができる仕組みから、天気図の書き方まで学びました。

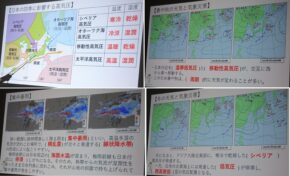

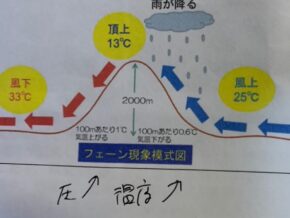

はじめに、四季を作る日本周辺の高気圧の特徴ですが、冬のシベリア高気圧や夏の太平洋高気圧など親しみのあるところ始まりました。貿易風により高気圧、低気圧が動いていくこと、海水温も絡みながら梅雨、フェーン現象、集中豪雨(線状降水帯)、台風の発生、冬に日本海で大雪をもたらすJPCZと1年間に起こる気象の仕組みを丁寧に教えてもらいました。また。世界的な海面水温の影響(エルニーニョ、ラニーニャ)により大きく天候の変動が起きることも学びました。

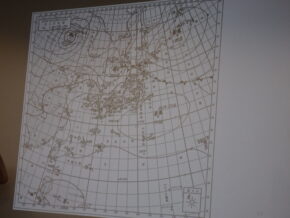

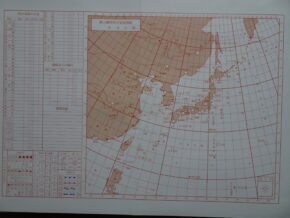

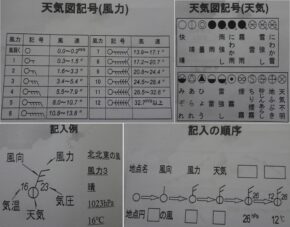

午後からは天気図の活用につながる、天気図の作成に挑戦です。現在は1日1回、16時にNHK第2放送から日本付近の気象情報が放送されており,それを聞きながら天気図を作成してみました。風向き、風力、天気、気圧、気温の情報が各都市や船舶などから報告され放送されています。前線や等圧線の書き方トレーニング後に本番でしたが、放送の内容が早く、なかなか追いつけません。みんな集中し必死について行きましたが、諦めた人もチラホラ。しかし、実際の起こっている天気は、気圧と温度に起因する雲や風の発生等、それぞれの理屈に基づいて起こっていることが理解できました。最近、ひどい天気が続いているので、これからはもう少し天気図を真面目に見るようにしましょうか。 (M/Y)

講義内容

ふえ―ん現象

ラジオからの天気図正答

天気図作成用紙

天気図作成手順

講義風景