月 日:4月16日(水)晴れ

講座名:琵琶湖の環境問題と薬用植物園観察

講 師:三原大輝先生 山浦高夫館長

場 所:滋賀県庁 日本新薬山科植物資料館

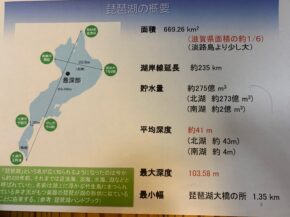

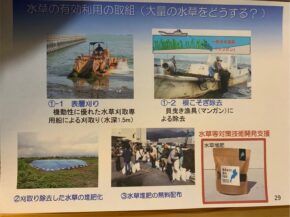

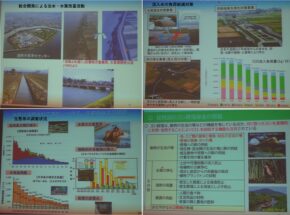

午前は、東京23区や淡路島より大きく、近畿1450万人の水源として私たちもお世話になっている琵琶湖の環境問題についての講座。 琵琶湖の概要や価値について、そして明治時代に洪水が発生、昭和に入っては合成洗剤により赤潮が発生し、県民による石鹸運動で水質が良くなり、平成に入って琵琶湖総合開発特別法に基づく2兆円近い事業により治水、利水、水質保全に取り組んできたことを学びました。現在は、水質管理、現状把握、外来種の除去、アオコ対策などを行っているそうです。その中で、ブラックバスなど外来種の除去に電気ショックで水面に浮かばせて駆除と聞いて、一瞬ビックリしましたが、在来種は気絶するだけでまた目覚めて泳ぎだすと分かり、みんなホッとしました。琵琶湖愛溢れる先生から様々な環境保全対策の大変さと大事さを聞いて、漁獲や全層循環等について熱心に質問がありました。

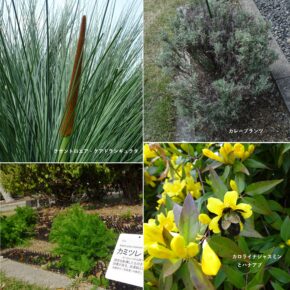

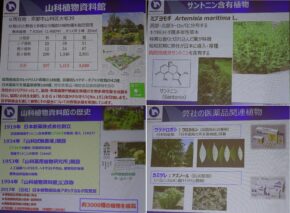

午後は、大津から椥辻(日本新薬山科植物資料館)に移動。山科植物資料館は日本新薬が製薬を目的に多くの植物を育てています。ミブヨモギの栽培に取り組み回虫駆除に貢献し、現在も生物多様性の保全を目的に、京都の絶滅危惧植物の保護、京都の歴史に関係の深い植物(フジバカマ、ムラサキ、オケラ等)の保護、希少果実である寺田李の保護等の調査・保全啓発活動を行っていることを聞いて、園内の植物観察をしました。会社の発展の基礎であるミブヨモギから、駅名になっているナギ(根から除草剤)ウラジロガシ(尿路結石薬)クチナシ(婦人病の薬)、カミツレ(抗炎症薬)など薬に活用された植物、カレーの匂いのカレープランツ、実は猛毒のシキミ(真っ白い花が見事に咲いていた)、面白い形の木等、興味深い話をたくさん聞きましたが、また違う季節に再訪してみたいと思いました。(Y.M)

琵琶湖は淡路島より少し大きい。450本の河川から流れ込み流出は瀬田川と琵琶湖疏水の2本のみ

植物園観察

説明風景

植物園観察

植物園観察

山科植物園講義

水草の大量繁茂で対策を肥料等の有効利用

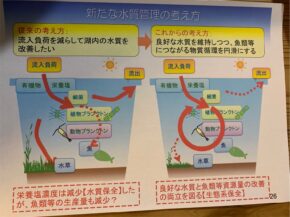

水質管理の新たな考え方

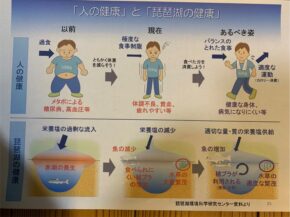

水は綺麗になったが栄養不足でぎゅるいは減少傾向

琵琶湖保全講義