月 日 : 2025年4月9日(水)晴れ

講座名 : 38億年生きている

講 師 : 桑原先生(アクアピア芥川) 蘇智慧先生(JT生命誌研究館)

場 所 : あくあぴあ芥川・JT生命誌研究館

あくあぴあ芥川は、高槻にある全長23kmの芥川の豊かな自然環境とそこに生息する50種に及ぶ生き物について、学べる自然博物館で450種の展示があるとのこと。2階にある大型水槽で、飼育されている魚に餌をやりながら観察し、様々な淡水魚について説明を受けました。鯉、銀ブナ、オイカワ、タモロコ、カワムツなど上~下流域に分けて展示されており、餌が入ると水槽は大騒ぎでキラキラ光る魚はとても綺麗です。説明で鯉のヒゲは4本あることや喉に歯があること、鯉は底から餌を食べ、オイカワは浮いている餌を狙うなどそれぞれ個性があることを知りました。各水槽では、ウナギ、スッポン、イモリ、ドジョウなどが展示されていました。

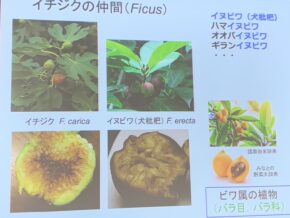

昼食後、JT生命誌研究所へ移動。まずは蘇智慧先生による「イチジク植物とイチジクコバチの共生関係」の講義。おかげで、なぜ無花果と書くのかが理解できました。無花果の実は内向きに花が咲き、受粉のためにはそれぞれ対応した種のイチジクコバチが実の内側の花に侵入し受粉させるとともに、コバチの産卵が起こり生まれた雄は一生花の中で過ごすという特異な共生があるとのこと。不思議でちょっと考えられない共生関係を学びました。ただし、今食べている無花果には、共生のしくみは無いためコバチは入っていないと聞くと、皆安心しました。

その後、館内の展示を3班に分かれ見学。中村桂子名誉館長の生命科学から生命誌への移行という考えに基づいた、生命の起源や進化、生きていくための生命現象などいろいろな展示がありました。38億年かけてシアノバクテリアから生命が進化し、地上に上がる経過の展示や、蝶の食草園ではそれぞれの蝶の好む餌が育てられ、その研究を通じて足に味覚があることが分かったなど、非常に興味深いものでした。また食草園では講義で聴いたイヌビワ(イチジクの仲間)がありコバチが入った前後の実を観察しました。最後に17世紀に昆虫の生態を研究、絵にしたマリア・ズイヴィラ・メーリアンさんの展示と生きた化石といわれる肺魚を見て、生命の進化と細かな観察を通した研究の面白さが再認識できました。(Y.M)

*写真はクリックする毎に拡大し解像度が上がります。

鯉はひげが4本ある

餌を食べる魚たち

水生動物

イチジクの仲間

イチジクとコバチの共生講義

びわの実のコバチ有無

1JT研展示見学

肺魚