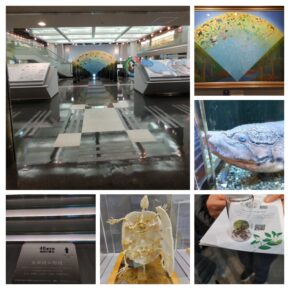

日 時 : 2025年 1月15日 くもり

探鳥地 : 淀川河川敷公園(長柄地区~城北地区)

参加者 : 18名

観察種数 : 37種

前日の天気予報では降水確率も高かったが 活動時間帯には雨の心配はなさそうなので決行しました。 天神橋筋六丁目駅をスタート。 淀川河川敷を目指します。 堤防に上がると風もあり、しっかり防寒対策をして鳥を探します。 ムクドリやカワウの群れを見ながらカモ達を探すと ホシハジロやキンクロハジロの群れの中に カンムリカイツブリが水中に盛んに潜って餌探しをしていました。遠くにユリカモメやセグロカモメの飛翔も見られました。

赤川地区では この時期よく見られている冬鳥のベニマシコを期待して探しましたが見つけられませんでした。メジロの群れが赤い実を求めてやってきてかわいい姿をじっくり見せてくれました。バンやオオバンも見ることができました。ツグミやシロハラも例年よりは数が少なかったので 今年の冬鳥は全般的に低調のようです。 城北公園ではおなじみのユリカモメの群れや カワセミが全身よく見える位置でそのきれいな姿を堪能させてくれました。鳥合わせでの観察種も37種と多くまずますの探鳥会でした。

今回はカンムリカイツブリがよく見られました。本種は主に冬鳥として渡来します。カイツブリは26cmですがカンムリカイツブリは56cmと大きいです。それだけに潜水時間も長く最長50秒ぐらい潜ることができるそうです。(M.S、写真K.T)