月 日 : 2025年10月 1日 (水) 晴れ

講座名 : 自然観察の視点

講 師 : 菅井 啓之 先生

場 所 : 栂文化会館・西原公園

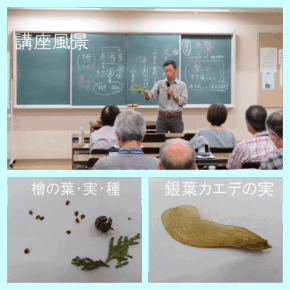

座学の始まりは、黒板に書かれた「栂・美木多」。今日のテーマに関係があると言われて講義が始まった。あれ?これは?今、私達がいる場所の地名だ。観察とは自然界の美しさに目を向け、何十年と動かず観察しやすい木が有り、生物の多様性に気付く事。だからこの場所での観察は意義が有るとのことだと言われ、美木多の文字が含まれていることに気付く。自然観察とは命の在り方、営みを自然から学ぶ「自然を読む」ことで、単に見るだけでは無く、知って疑問に思い、不思議を感じて考える事が自然観察だと学んだ。その後、先生持参の植物の観察が始まる。葉をたたんで眠る葛の葉、メタセコイアとホオノキの葉の大きさ比べ、檜の葉・実・種をルーペで見たり、銀葉カエデの実を放り投げて回転して落ちる姿を見たりして驚きと不思議を感じられた。

午後からのフィールドでの観察会は、集合場所の床に散らばっている落ち葉集めから始まった。同じケヤキの木なのに葉の大きさが違うのは何故?大きな葉は光合成、小さな葉は種を飛ばす為だと教わり、今まで気付かなかった事を実感した。アラカシのドングリやヤマハゼの紅葉などを観察しながら草地に到着。黒い布を広げて「此処に不思議を探して置いて」の先生の声に、枝や花、葉っぱや実、石などが集まる。講座生の不思議の訳を聞き先生の解説を頂く。次は白黒の市松模様の布を広げて「この四角に収まる物を探して置いて」の声に、小さな葉や花、種や実、木の皮や破れた葉など。これはとても美しい!

実物を見て、触れて、美しさや不思議を感じた一日だった。自然観察は楽しい!!(Y・S)

檜の実は直径1㎝ほどの球果 銀葉カエデの実は7㎝ほどで北海道で採取

会館入り口の落ち葉の観察

アラカシのドングリは枝先で生育中

皆で不思議探しをして沢山あつまりました。落ちた枝の不思議の解説を受ける。

:額に入れて飾りたいほど綺麗です。