月 日 : 7月2日(水)晴れ

講座名 : 粘菌観察

講 師 : 川上 新一 先生

場 所 : 堺自然ふれあいの森

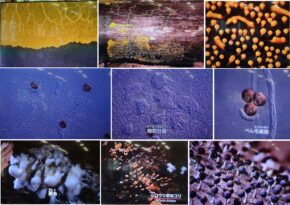

今日は、過去にはいろいろと分類されていましたが、最終的に動物でも植物でも菌類でもない生命体とされ、森の魔術師、森の宝石、森の妖精などと呼ばれている粘菌について学びました。 粘菌には変形菌、細胞性粘菌、原生粘菌があり、アメーバ細胞期に餌を求めて動き回り子実体になると、きのこのように胞子を出す単細胞生物で、何億もの胞子をホコリのようにとばして、成層圏まで飛び、世界中に広がっていくとのこと。タイムラプスで撮影するゆっくりした動きから、世界中に飛び回るようになるとは本当に魔術師です。自然界では餌のバクテリア、カビ、キノコの減少により植物の分解遅延、保水力向上に寄与しているようです。

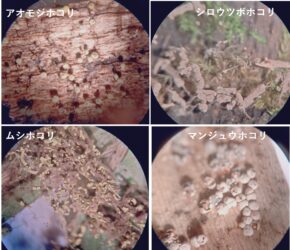

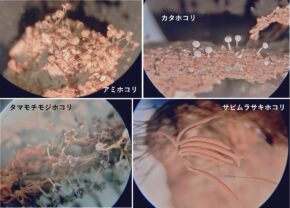

今回はあまりの暑さに、午前中に軽く予習をして粘菌探しフィールドへ。午後は採取したものや、先生が採取された粘菌を顕微鏡で観察になりました。 どんなものかがもう一つはっきりしていなくて、粘菌だと思って先生に見てもらっても堅いキノコや菌類がほとんどでなかなか見つけられませんでした。何度も重なった枯葉や朽ちた木々をひっくり返してようやく先生から粘菌だとお墨付きをもらって、大喜びの場面も。 苦戦の末にムシホコリ、アミホコリ、シロウツボホコリ、サビムラサキホコリ、ガマグチフクロホコリ、ツノホコリ、タマモチモジホコリ、ジクホコリ、エダナシホコリの9種類見つけられました。 顕微鏡観察で標本の子実体のかわいい姿を見て驚き、撮影にもトライしました。今度は梅雨時期の元気な粘菌に会いたいと思いました。

森での粘菌探し

ツノホコリ

サビムラサキホコリ

動画講義

顕微鏡写真2

顕微鏡写真1

顕微鏡観察