月 日:7月9日(水)晴れ

講座名:こんな小さな世界

講 師:菅井 啓之 先生(元京都光華女子大学教授 自然環境市民大学講師)

場 所:堺市立栂文化会館

菅井先生には昨年10月に「自然観察の視点」というテーマで、一つ一つの自然観察を通じて「知る」「感じる」「考える」など意識することを学びました。今回は、今までほとんど意識していなかった海の小さな生物、微小な貝の世界について学び、本当に今まで気づきの無かった世界でした。

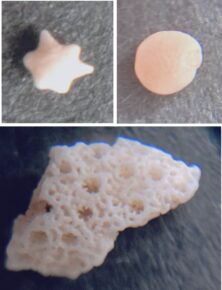

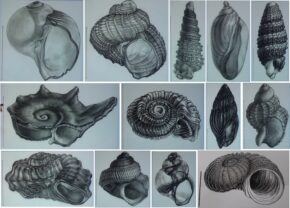

まず、沖永良部島の砂には何が見えるか?ルーペを使って一粒ずつ見ていくと、星の形、丸いもの、細かな穴の開いたものといろんな形があり、大半が有孔虫の殻で、星砂探しに夢中になりました。 次に、海岸で採取した砂から小さな貝殻を観察し、目を慣らしていき、最後に三重県から採取してきた砂から微少貝探しを。みんなますます静かになって真剣にルーペを見ながらピンセットで81マスの白黒のシートに丁寧に並べていきました。すると1ミリ前後の小さな巻貝の多いこと。最近3000m級の深海から多くの微少貝が見つかって、大半が新種の巻貝(今まで誰も観察していないので)で、その小さな外観には道路わきの格子状の擁壁のようにも見える繊細な彫刻があり、深海の水圧に耐えられるよう強度を上げているとのこと。また小さな貝になるほどその彫刻も複雑になって、その美しさには驚くばかりです。こんな小さな貝たちが海岸の砂浜にあふれていたとは全く知りませんでした。 気づけばその自然に引き込まれますが、気づかなければ今まで通りで、改めて気づきの大切さを感じました。

微少貝の観察から、すべての生命はありのままで真理に適っていて平等で、それぞれの使命・役割を果たして生きており、これらに気づくことで驚きと感動を受け心の安らぎと浄化につながっていく事。小さな生命の存在を通じて、これからの生き方まで学ぶことができた気がします。 (M/Y ・M/N)

微少貝探し

微小貝を見やすく模写した絵

微小貝を碁盤目の白黒模様紙に並べる

黒い紙の上に分類した微小貝

微小貝を熱心に分類中

㎜位のガラス管に入れた星砂

笠貝