テーマ:ノアザミの受粉など、いろいろな花々の受粉の工夫

開催日:2025年 7月21日(月)

場所:松尾寺、松尾寺公園

参加人数:7名

野山を歩くと、春から夏にかけてしばしば目につく美しいアザミの花。花の表面を刷毛あるいは指先でそーっと触ってみて下さい。アザミの花は小さな花の集合体。紫色の突起の表面から白い粉が吹き出してきませんか?! これはアザミの花粉です。写真1中央の丸い集合体は幾つもの蕾。蕾から管状・紫色のオシベが伸び、開花です(写真1)。管状オシベの中には葯とめしべが包み込まれており、オシベに昆虫などが触れると、管内部からオシベ表面に花粉が押し出されてきます。次いでめしべ花柱がおしだされ、花粉を纏いながらめしべが伸長。この時めしべの柱頭は開いておらず、これらの花粉は自身の受精に使われることはありません。昆虫の体についたまま、他の花に運ばれます。自身の花粉がなくなると、アザミ花柱の先端(柱頭)が開口、蜜を求め他のアザミ花粉を纏った昆虫がやってきて柱頭に花粉を付けます。このようにして自家受粉を避け、他家受粉を行うことにより、より多様性を持った子孫を残すことが期待できます。アザミはまだしばらく、観察できると思います。もし見かけたら優しく触れて、オシベ、花粉押し出し、メシベ伸長、花柱柱頭の開口などを観察してみてください。

他にも他家受粉のための工夫を示す植物はいろいろと知られています。ホタルブクロやキキョウなど。例えばキキョウでは同じ茎に咲く花の間では、オシベ優勢で自身の花粉を出す時期と、オシベが萎れ、メシベ柱頭が開き、他の花からの花粉の受粉状態にあるものが見られます。これも自家受粉を避ける仕組みなのでしょう。

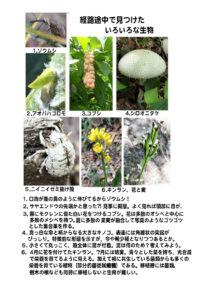

今回は祭日でもあり参加者は少なかったが、道中、様々な生物に出会い、それぞれ興味の赴くまま、多様な生物のいのちの営みを見いだし、みんなそれぞれに頑張って生きてるなと言う思いを強くした。(本文:A.F, 写真:H.I., K.H.,A.F.)

Fig.1

Fig.2

fig.3

Fig4

Fig.5

Fig.6